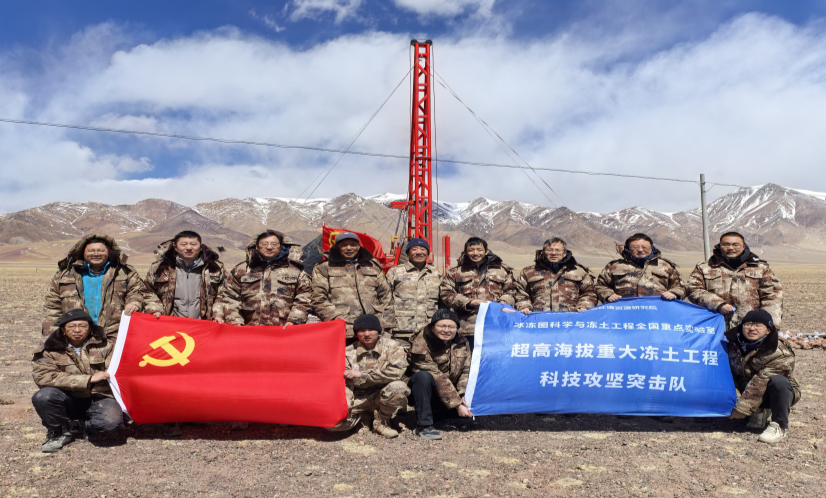

超高海拔重大冻土工程科技攻关团队 1960年9月,青藏铁路首任总体设计师庄心丹在踏勘青藏线时,曾以诗句抒怀:“青藏高原四千三,羊啼马啸鸟飞难。上有千年不化之白雪,下有多年冻土地壳翻。”字里行间不难看出青藏铁路初代探路者经历的磨难和艰辛。美国旅行家保罗·泰鲁在其《游历中国》一书中断言:“有昆仑山脉在,铁路就永远到不了拉萨。” 然而,2006年7月1日,举世瞩目的青藏铁路正式通车,世界见证了人类铁路史上最伟大的穿越。这不仅仅是一条交通线,更是承载希望的生命线,是沿线各族人民走向富裕、迈入小康的发展之路,是一代代冻土科技工作者以协作之智、坚守之志与创新之勇,共同铸就的科技丰碑。 集智聚力 共破冻土难题 青藏高原作为全球高海拔冻土集中分布的地区,其工程稳定性直接关系到国家重大战略的实施与区域长远发展。在这一极端自然条件与脆弱生态环境交织的区域开展重大工程科技攻关,单靠个人力量难以突破多重制约,必须依靠多学科、多单位的紧密协作与集体智慧的深度融合。 20世纪60年代,以周幼吾、吴紫汪、孙兴柏等为代表的第一代冻土科技工作者,毅然奔赴青藏高原这片极境。他们联合多家科研单位,组建起我国第一支高原冻土考察队。高海拔让呼吸成为挑战,暴雪阻断前路,科考工作随时面临生死考验。队员们风餐露宿、分工协作,一点点揭开高原冻土的“神秘面纱”。1965年,高原冻土里程碑式成果——《青藏公路沿线冻土考察》正式出版,首次系统揭示了高原冻土的空间分布与发育规律,成为打开青藏高原冻土奥秘的“第一把钥匙”,为后续青藏铁路规划建设奠定了坚实的科学基础。 在历经两次下马后,新世纪青藏铁路建设重启。1142公里的青藏铁路(格尔木至拉萨段)是通往西藏腹地的第一条铁路,也是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,横跨可可西里和唐古拉山无人区,其中约550公里要穿越多年冻土区。 为此,来自中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室(现冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室)的一大批冻土科技工作者组成联合攻关团队,面对气候变暖条件下高原冻土筑路的世界难题,突破传统被动防护思路,创造性地提出“主动冷却”的新理念,通过调控辐射、对流和传导等热力学过程,研发了系列主动冷却技术措施,在冻土路基、隧道、桩基稳定理论与技术等领域实现系列突破。 这一成果成功应用于青藏铁路建设实践,有效支撑了青藏铁路全线通车与安全运营。列车在青藏高原多年冻土区可实现100公里/小时平稳行驶,为加快实现西部地区经济高质量发展作出了重要贡献,在国际冻土工程学界获得广泛关注与高度认可,彰显了中国冻土科技工作者在面对极限挑战时的集体智慧与创新能力。2017年,由程国栋、赖远明、马巍、吴青柏等领衔的冻土与寒区工程研究团队荣获国家科技进步奖创新团队奖。 几代守望 赓续精神火炬 如今,在海拔4628米的青海北麓河高原冻土工程安全国家野外科学观测研究站,年逾古稀的西北研究院研究员刘永智仍长年坚持野外工作,坚守在这片他热爱一生的事业一线。 老一辈冻土科技工作者在实现从理论突破到技术应用的跨越、取得国际学术成果的同时,更悉心培养了一大批青年才俊。面向新时代冻土工程建养需求,以冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室为代表的新一代冻土人已挑起大梁,一批“70后”“80后”“90后”乃至“00后”科研人员,正开启新一轮冻土科学探索。 从青丝到白发,从实验室到高原,冻土科研事业已跨越六十余载,精神火炬始终代代相传。2025 年春节期间,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室主任张明义已带领团队,投身5000米以上超高海拔重大冻土工程的科技攻坚。这里暴风肆虐、寒风刺骨,一大批20岁出头的博士生脚踩冻土、顶风前行,积极投身超高海拔现场科研工作。几代冻土人的身影,在雪域高原上交叠延续,他们凝聚并传承的“牦牛精神”,早已成为冻土与寒区工程研究团队的精神底色,激励着每一个人在高原上书写科技报国的人生篇章。 未来,随着大数据、人工智能等新兴技术的发展,冻土研究将打破地域与学科壁垒。西北研究院的冻土科技工作者,将以协同凝聚力量、以传承赓续使命,持续培育新质生产力,通过新材料、新技术、智能传感、数字孪生等现代科技手段的深度融合,推动冻土工程向绿色、安全、长寿、智能迈进。 (作者裴万胜系西北研究院冻土第二党支部书记,瞿海燕系西北研究院党委办公室副主任)

2025-12-30

为推进中国科学院西北生态环境资源研究院(简称“西北研究院”)冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室北极航道科技创新研究,推动科研成果与“冰上丝绸之路”建设需求的深度对接与融合,实验室北极环境关键过程探测与应用研究团队近期先后赴中国远洋海运特种运输股份有限公司(简称“中远海运”)和广州海博特种船务有限公司开展调研工作。 (1)实验室调研中远海运并论证“北极冰区智能规划系统” 实验室副主任吉振明研究员、吴阿丹高级工程师调研中远海运,与中远海运副总经理蔡连财、船舶管理部副总经理吴杰、通信电航经理郭小峰、船长任伍小等进行座谈交流。 座谈会上,蔡连财详细介绍了中远海运的发展现状与未来规划,阐述了企业在极地航运领域的布局思路与目标;吉振明介绍了西北研究院及实验室的基本情况;吴阿丹介绍了西北研究院自主研发的“北极冰区智能规划系统”(RouteView)最新进展。双方围绕北极航运亟需攻克的关键技术进行了深入探讨,中远海运团队就“RouteView”系统的功能、应用场景及运行管理方面提出了面向实际应用部署的建设需求与优化建议,为系统的高效落地提供了重要信息。双方达成了在未来共同推进北极航运科技支撑能力方面深化合作的意向。 与中远海运管理部门座谈 (2)实验室调研广州海博特种船务有限公司并参加极地航运战略研讨会 为积极响应极地“一张网、一幅图、一条线”总体构想,切实推进“冰上丝绸之路”建设,吉振明、吴阿丹赴广州海博特种船务有限公司进行调研,并参加了极地自主导航与航运发展战略研讨会。 会议聚焦极地航运关键支撑技术,吉振明作了《关于当前北极航运科技发展现状》的主题报告;吴阿丹作了《北极航线信息服务系统的发展现状、存在问题及未来发展方向》报告。与会专家围绕通信导航、冰情预报、自主航行、航运需求、航线设计、中转港口、极地船舶及模块化运输、北极航线地缘政治等议题进行了深入交流。

2025-12-10

11月25日,由中国科学院成都山地环境与灾害研究所(简称成都山地所)、中国科学院西北生态环境资源研究院(简称西北研究院)冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室、国际山地综合发展中心(ICIMOD)联合申报的国际科学计划“Cryosphere Digital Twin for Climate Action and Sustainable Development(CryoTwin)”获得联合国教科文组织(UNESCO)科学促进可持续发展国际十年(International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD)执行委员会批准立项,执行周期为2025年至2034年,成都山地所为“计划(Programme)”牵头单位,西北研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室副主任吉振明研究员、吴晓东研究员作为主要合作伙伴参与该计划。 IDSSD由联合国大会于2023年8月通过决议设立,由UNESCO牵头执行,是一个面向全球的科学倡议。其宗旨是通过科学促进全球合作,以科学知识支持可持续发展和应对气候、生态、社会、经济等多重全球挑战。IDSSD倡导基础科学、应用科学、社会科学与人文科学的跨学科融合,以及科学、政策与社会之间的桥梁作用,推动社会、经济与环境的积极转型,建设一个人人可参与、可受益的科学文化。该倡议鼓励各国、科研机构、社会组织、私营部门与公众通过计划、项目、活动参与,其中包括研究协作、科学政策对话、传播科学素养、公民科学等多种形式。其中,该计划作为长期战略行动,服务于一个或多个“科学十年”预期成果,支持至少两个十年目标的实现,是推动全球科学协作与系统变革的关键路径。IDSSD通过动员全球范围内的力量,使科学成为推动全人类福祉与可持续发展的公共财富。 “面向气候行动和可持续发展的冰冻圈数字孪生(CryoTwin)”计划将联合中国、尼泊尔、瑞士、俄罗斯等国家的科研机构和人员共同参与,聚焦地球冰冻圈在实现可持续发展中的关键作用,致力于构建冰冻圈的数字孪生技术体系,为监测、模拟和解析地球冰冻圈要素物理化学过程及其圈层相互作用提供更加便捷、高效、准确且可共享的数字化工具。 在未来十年内,该计划将依托全球冰冻圈观测网络,广泛汇聚大气与海洋科学、生态学、社会学、遥感与计算机科学等多学科力量,协同推进CryoTwin计划在科学研究和技术应用等方面的系统发展。目前,CryoTwin拟在北极和青藏高原区域构建高精分辨率的数字孪生模型,涵盖冰川、海冰、积雪和多年冻土等主要冰冻圈要素,并持续整合卫星、地面观测和模型数据,以应对包括偏远地区的数据匮乏、多源数据有效融合等关键挑战。CryoTwin支持高级情景测试、灾害预测和预警,为高海拔山地脆弱社区提供有效决策信息,为北极航道安全绿色开发提供科技支撑。

2025-12-05

11月19日,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室党总支与办公室党支部、党委办公室党支部开展联组学习暨主题党日活动,学习贯彻习近平总书记在党的二十届四中全会上的重要讲话和全会精神。会议由全重党总支书记张明义主持。 会上,党委书记张长春作《深入学习贯彻党的二十届四中全会精神 推进全国重点实验室高质量建设发展》的专题党课报告,对党的二十届四中全会精神要点进行了解读,结合自身学习体会,交流了对全会精神的理解与思考,传达了中国科学院党组对贯彻全会精神作出的部署要求。他指出,要把深入贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在全会上的重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,统筹抓好传达学习宣传及教育培训等各项工作,进一步紧密结合全国重点实验室科研工作实际,扎实推进当前各项重点工作落地见效。 会议强调,全国重点实验室要在科研院所全面深化改革进程中主动扛起引领示范重任,以体制机制创新为突破,率先实行建制化运行模式,打造成改革创新的“领头雁”。要主动争取、牵头组织实施国家重大科技任务,打造抢占科技制高点攻坚“突击队”。要坚持强化使命引领和目标导向,集中力量产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果,构筑重大科技成果产出新高地。要持续加强战略人才队伍建设,结合大任务大平台继续加大人才引进和自主培养力度,打造一流创新人才集聚地。要强化党建引领,压紧压实各级主体责任,强化院所室联动、多部门协同机制,为重点实验室高质量建设发展提供有力保障。 会议还通报了中国科学院党组第五轮巡视发现的突出问题,部署动员弘扬科学家精神主题活动等。 会议现场

2025-11-21

近日,在澳大利亚布里斯班举行的2025年国际数据周(IDW: International DataWeek)闭幕式上,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室冉有华研究员获颁2025年世界数据系统(WDS:World Data System)数据管理奖(Data Stewardship Award)。 冉有华研究员此次获奖,是WDS科学委员会基于对其“创造高价值数据产品的能力、对数据开放共享的坚定倡导、确保数据产品服务于公共福祉”等贡献的充分肯定,体现了国际社会对我国地学领域科学数据发展成就的高度认可。 WDS数据管理奖由WDS科学委员会设立,旨在表彰全球范围内在科学数据管理领域做出突出贡献的青年科学家,特别是在提升数据质量、确保数据完整性及增强数据可获取性等方面表现卓越的个人,每年设主奖一名,提名奖两名。 据悉,国际数据周每两年举行一次,由国际科学理事会科技数据委员会(CODATA)、世界数据系统(WDS)和研究数据联盟(RDA)联合组织,是科学数据领域的国际顶级会议。2025年国际数据周于10月13日至16日在澳大利亚布里斯班举办,主题为“数据促进积极变化”(Data for Positive Change),吸引了来自75个国家和地区的800多位参会者参加。 颁奖现场

2025-10-28

为进一步学习老一辈科学家精神,传承与弘扬优良作风和学风,9月29日,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室党总支举行“传承科学家精神 谱写新时代华章”主题党日活动。全重党总支,冻土第一、第二党支部,冰冻圈第一、第二党支部,大气党支部、遥感和大数据党支部支委参加会议,会议由西北研究院副院长、全重党总支书记张明义主持。 会议邀请退休老党员苏珍研究员作了施雅风院士科学家精神事迹报告。苏珍以《党员先锋科学家典范——施雅风先生是我们学习的楷模》为题,向大家讲述了施雅风先生的事迹。报告通过讲述施雅风先生的做人、做事、做学问之道,阐述了如何成为一名合格的科学工作者,并介绍了施雅风院士执着科研、淡泊名利、无私奉献、赤诚报国的一生,以及其在科学的道路上博学多闻、远见卓识、德行高尚等科学家精神。通过学习施雅风先生事迹,使大家更加熟悉这位杰出的地理学家、冰川学家、冰川冻土学科的创始人,学习他发现问题、解决问题的探索精神,严谨的治学态度和科学精神。 期间,张明义带领与会同志聚焦习近平总书记关于科技创新的指示批示精神和党中央、国务院决策部署,以及中国科学院党组提出的“抓攻坚、求突破,抓规划、谋发展,抓改革、提效能,抓党建、强作风”具体要求,结合个人学习体会,重点围绕坚持和加强党的全面领导、国家重大科技任务组织实施、“十五五”规划编制,科研组织、科技评价、收入分配等方面的改革,巩固深化中央八项规定精神学习教育成果等,领学了中国科学院党组2025年夏季扩大会议的总体布局、重点部署和具体要求等。全重党总支副书记王进东领学了习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神。 与会同志一致表示,作为新时代的科技工作者,要向老一辈科学家学习,弘扬科学家精神,以实际行动践行追求真理、服务国家、造福人民的科技价值观。要深入贯彻中国科学院2025年夏季党组扩大会议精神,围绕抢占寒旱区生态环境资源工程领域科技制高点核心任务,抢抓机遇、攻坚克难,提升组织争取和承担国家重大科技任务的能力,系统谋划冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室“十五五”发展规划,积极争取重大科研任务和项目,为实验室的创新发展作出更大的创新贡献。 苏珍研究员作报告 会议现场

2025-10-01

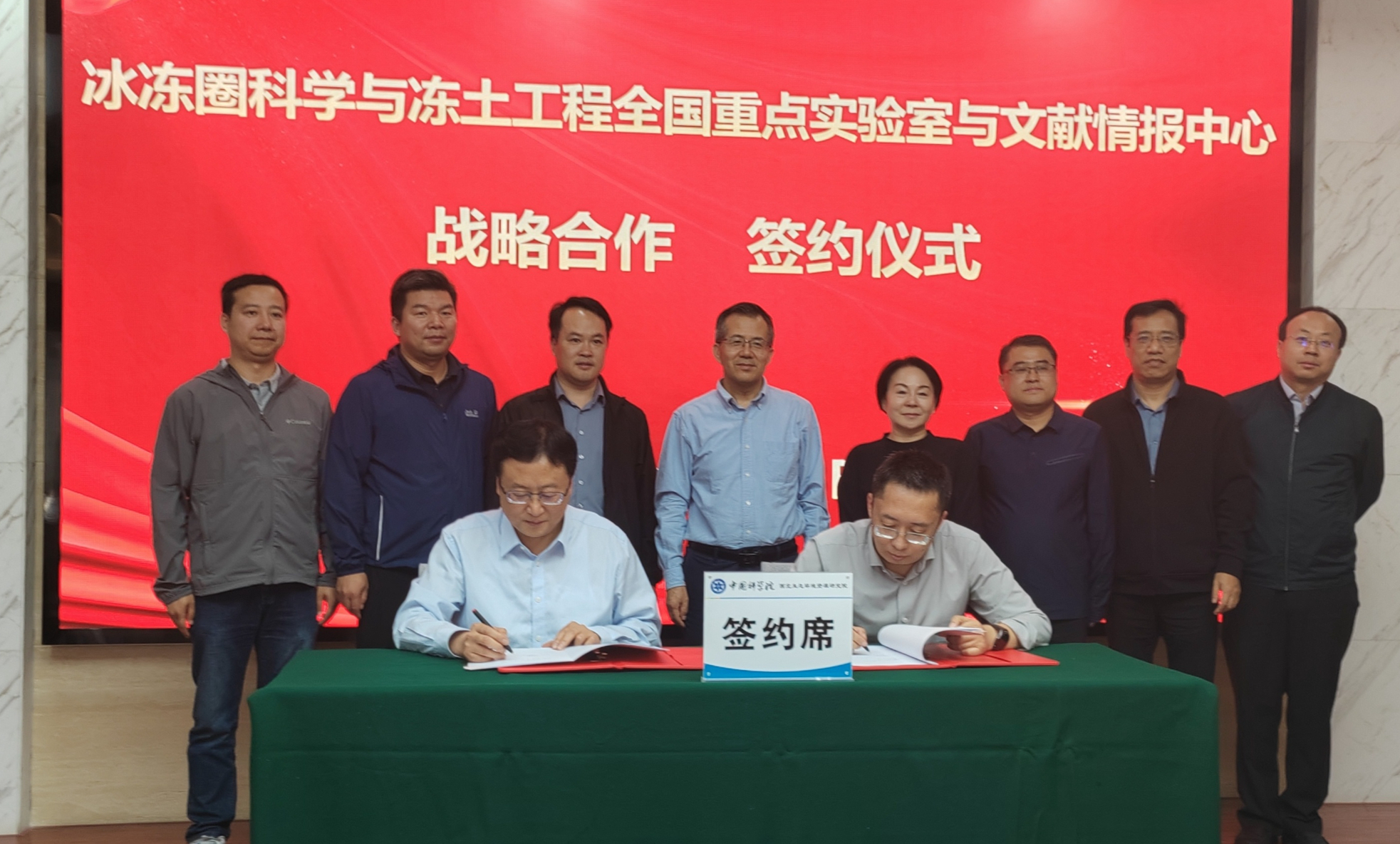

为进一步深化科学研究与文献情报服务融合,推动资源共享与优势互补,9月23日,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室(以下简称实验室)与文献情报中心签订战略合作协议。中国科学院西北生态环境资源研究院党委书记、副院长张长春、文献情报中心党总支书记刘蔚,副主任(主持工作)白光组,科研管理处副处长廖杰,以及双方相关负责人和科研人员参加签约仪式。签约仪式由西北研究院副院长、实验室主任张明义主持。 张长春对双方战略合作协议的签署表示祝贺,指出文献情报中心在科技信息与知识集成服务、资源环境科技战略研究与决策咨询建议方面具有突出优势,可为实验室科研创新能力建设与管理效率提升提供关键支撑,期待双方在重大任务谋划、决策咨询建议、科研成果产出、人才引育、科技期刊建设等方面不断取得丰硕成果,为实验室高质量发展注入新的动能。 刘蔚回顾了双方的合作历程,指出此次双方战略合作协议的签署既是对既往合作的总结与提升,也是面向未来的战略谋划。希望双方以此次签约为契机,持续深化交流,拓展合作深度,打造成具有“品牌效应”的合作典范,通过高质量的学科情报服务共同打造面向国家重大需求的科研创新高地。 文献情报中心学科情报研究部主任李娜、期刊编辑出版部主任马素萍分别作了题为《学科情报服务思考》以及《科技期刊与重点实验室发展合作的思考》的汇报,重点介绍了合作目标和内容、前期工作基础、期刊-实验室合作模式、具体实施路径和合作机制,以及未来工作计划等。实验室副主任穆彦虎宣读了战略合作协议,明确合作目标、重点领域与实施安排。 在与会人员见证下,张明义和白光组作为双方代表签署协议。张明义在总结发言中表示,实验室将与文献情报中心密切协作,推动实验室在重大任务争取、创新成果产出、人才交流培养等方面再创佳绩。下一步,双方将坚持目标导向和问题导向,统筹资源、形成合力,扎实推进协议合作内容落实落细,服务于国家重大战略需求。 双方战略合作协议签约仪式现场 双方签署战略合作协议

2025-09-28近日,中国科学院公布了2024年度青年科学家国际合作伙伴奖获奖名单,由中国科学院西北生态环境资源研究院推荐的贠汉伯正高级工程师与丹麦哥本哈根大学终身教授Bo Biersma Elberling获奖。这是西北研究院首次获得该奖项。 贠汉伯正高级工程师是冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室青年骨干,长期关注高寒生态系统对全球变暖的响应,围绕“多年冻土融化氮释放—植被‘氮泵’效应—温室气体变化”这一关键互馈链条,综合运用贝叶斯层间结构模型与陆面过程模型,构建了从点位观测、机理解析到区域模拟的多尺度量化框架。 Bo Biersma Elberling教授是国际知名的冻土环境与寒区工程专家,长期引领全球气候变化与高纬度生态地球化学研究前沿,先后获得丹麦女王终身成就奖(2018)、丹麦格陵兰奖(2020)等重要荣誉,鉴于其在极地与高寒地区地圈—生物圈—大气圈耦合过程的定量刻画、新型环境监测技术研发以及高水平国际合作网络建设方面贡献卓著,Bo Biersma Elberling教授于2024年获中国科学院PIFI项目资助。 双方团队以“青藏高原—北极”联动视角开展务实合作,提出青藏高原碳源汇生态功能转换的定量指标,并建立北极海岸线沙漠化评估与预测方法。相关成果分别发表于《美国科学院院刊(PNAS)》,受到PNAS积极评价并被英国广播公司(BBC)封面引述报道,体现出学术与社会影响力的双重认可。在人才培养方面,双方已联合培育西北研究院首位全职非华裔外籍中国科学院引才计划人才与“海外优青”等多名青年科研骨干。 此次获奖不仅肯定了两位科学家在多年冻土—生态过程研究中的突出贡献,也彰显了中丹双方高水平国际协作的机制优势。未来,双方团队将进一步拓展观测断面与对比站点,强化多源数据同化与模型后验约束,推进温室气体排放、地表水热过程与生态响应的集成评估。 冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室也将进一步完善面向重大科学问题与国家战略需求的科研组织模式,打造开放共享的国际合作创新平台,持续为我国高寒地区生态安全与重大工程提供高水平科技支撑。

2025-09-17

9月11日,科技部五司副司长董琪带领系统青年干部一行10人到访兰州分院,围绕关键核心技术攻关与新质生产力发展协同机制开展“根在基层”专题调研实践活动。近代物理研究所所长孙志宇、兰州化物所党委书记王齐华、西北生态环境资源研究院副院长张明义、李宗省分段陪同调研。 调研组一行先后参观了近代物理研究所所史馆、兰州化物所润滑材料全国重点实验室和西北研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室,了解了院属在甘三个研究所的战略定位、学科方向、人才队伍、成果转化和代表性科研产出等,并就大科学装置、全国重点实验室和野外台站等平台建设、关键核心技术攻关和产学研协同等情况进行了深入交流。 董琪高度肯定了院属在甘研究所在深化科技体制机制改革和科研成果产出等方面取得的成就,并对广大科研人员扎根西北、勇攀高峰、集智攻关、不断践行科学家精神表示钦佩,希望以此次调研为契机,深入了解西北地区科研院所总体情况、主要工作进展和产学研方面的诉求和建议,为后续形成高质量调研报告和相关政策建议奠定扎实的基础 甘肃省科技厅党组成员、副厅长牛振明,甘肃省科技厅政策法规处、兰州分院科技合作处、院属在甘研究所科技主管部门的有关同志参加了此次调研。 参观近代物理所所史馆 参观兰州化物所润滑材料全国重点实验室 参观西北研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室

2025-09-11