唐古拉山冰冻圈与环境西藏自治区野外科学观测研究站(以下简称“唐古拉山站”),台站的历史可追溯至1989年的中日青藏高原联合考察;2005年开始半定位观测;2009年列入冰冻圈科学国家重点实验室观测研究站系列;2013年被WMO纳入到首批全球冰冻圈监测网络观测站;2023年列入西藏自治区首批获准筹建的自治区野外科学观测研究站。自1989年开始至今,唐古拉山冰冻圈与环境观测研究已经延续了36年。36年的风霜雪雨,唐古拉山站已经建成辐射青藏高原江河源区冰川、冻土、积雪、、寒区水文、植被生态为主要监测对象的野外观测试验平台。

图1 唐古拉山站基地

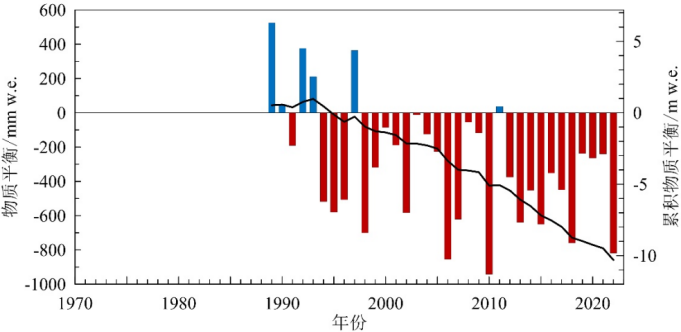

图2 1989~2022年长江源区小冬克玛底冰川物质平衡(柱形图)和累积物质平衡(曲线,相对于1989年)变化

唐古拉山站位于唐古拉山北麓109国道3330公里处(坐标:E91°58'28'',N33°00'35'',海拔5050m),是世界海拔最高的生态环境类综合科考站,台站位置属于长江上游通天河水系布曲河流域,受西藏自治区那曲市安多县管辖。流域内冰川、多年冻土、积雪等冰冻圈要素齐全,寒区植被较为典型,湖泊、河流等水文过程受冰冻圈和生态变化影响显著,是开展冰冻圈变化对寒区水文、生态过程影响观测试验的理想场所。

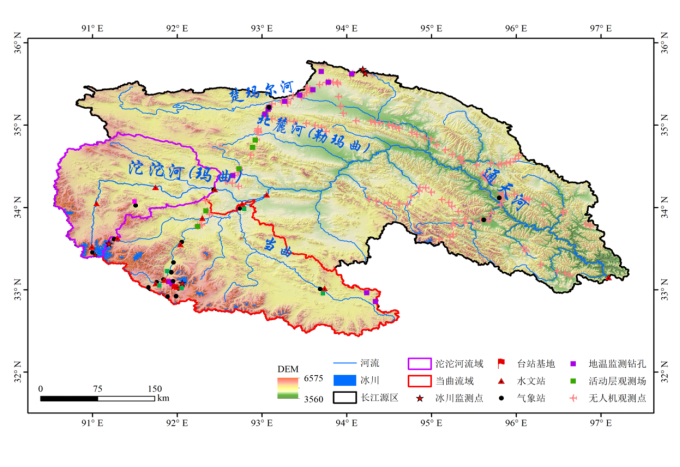

图 3 唐古拉山站观测网络

台站定位

以探索青藏高原江河源区“大气-冰冻圈-水文-植被” 多圈层相互作用过程及其与冰川消融、冻土退化、植被退化等高寒生态与灾害问题发生发展之间的关系为基础,开展江河源区冰冻圈变化、高寒植被生态演变及江河源区可持续发展研究。重点探讨和解决江河源区冰冻圈关键过程(冰川物质平衡、冻土水热交换)、高寒植被生态过程(群落结构演替、物候动态、碳汇功能)、冰冻圈灾害(冰湖溃决、融雪洪水、植被退化引发的水土流失)及其三者相互影响和响应的科学问题,发展对冰川动态、冻土活动层变化、高寒植被退化及冰湖溃决等的立体监测(含植被遥感、地面样方调查、冰川雷达探测)、精准监测和风险防控的新技术和新方法,为解决长江源区生态安全屏障建设、高寒生态系统保护与修复、植被碳库稳定维持等问题提供科技支撑。

图 4 冬克玛底冰川远景

图 5 多圈层相互作用监测超级站

图6 寒区水文坡面径流场