中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室吴青柏研究员团队在《自然-通讯》发表最新研究成果,首次量化揭示了青藏高原冻土退化的非温度因素驱动机制。这项基于20年原位监测数据的研究,为全球变暖背景下冻土区生态保护和工程安全提供了科学依据。

研究显示,2001-2020年间青藏高原冻土退化呈明显加速趋势。活动层厚度增速翻倍,从45±15厘米/10年增至86±30厘米/10年;冻土顶部温度升温速率提升至原来的2.5倍。空间差异显著,高平原区退化最快,河谷区活动层最厚但增速较缓。

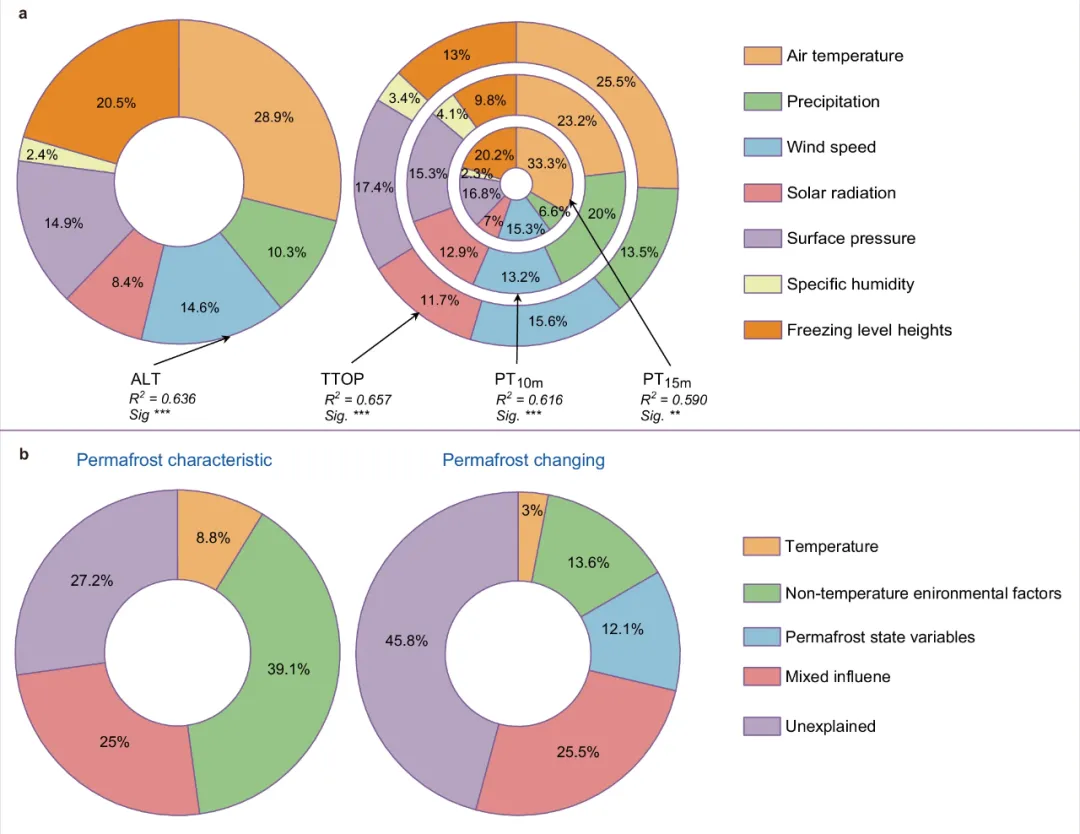

团队创新性采用LMG方法量化各因素贡献率,发现传统认知的气温直接热力作用仅占18%,而植被覆盖通过调节反照率和热通量,贡献率高达38.8%。冻结层高度调控能量交换,贡献13%。研究特别指出,忽略非温度因素会导致气温贡献率高估50%以上。

研究发现34°N纬度线存在明显分界。南部降水增加产生蒸发冷却效应,抑制冻土退化;北部降水提升土壤热导率,加速活动层增厚。这一发现对区域气候模型构建具有重要指导意义。

研究警示,青藏公路沿线冻土融化速率为自然条件3-11倍,路基变形率超30%;铁路维护段2010-2018年增至55公里。生态影响方面,冻土退化导致高含冰区甲烷排放加剧,南北植被响应截然不同。

研究团队表示,这项研究改变了单纯关注气温影响冻土退化的认知范式,未来将研发新一代碳-水耦合模型,为"青藏高原生态保护法"实施提供科技支撑。目前,研究数据已通过Figshare平台开源共享。该成果获得国家第二次青藏科考专项支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63032-x

气候和环境因素对多年冻土特征及变化的相对贡献

收录于科研进展

阅读 700