科普专栏

-

寒旱区引调水工程:科技破局,迈向智慧水利新时代

在我国西北的广袤大地上,纵横交错的引调水工程网络如同大地的血脉,穿越高寒干旱的戈壁、荒漠与高山区,为这片水资源稀缺的土地带来生命的希望。然而,寒旱区的极端自然环境给引调水工程的规划、设计、建设与运维带来了前所未有的挑战。近年来,随着一系列科技创新成果的应用,寒旱区引调水工程正逐步突破自然环境限制,迈向绿色化、韧性化、智能化的智慧水利新时代。寒旱区挑战:自然环境下的工程困境寒旱区,作为全球水资源分布最不均衡、自然条件最为严苛的区域之一,其引调水工程长期面临高寒干旱、冻融循环、干湿交替、盐碱侵蚀以及复杂地质条件等多重考验。这些极端环境因素相互交织,共同构成了威胁引调水工程安全的四大“杀手”:冻融循环的“冰火考验”、干湿交替的“呼吸效应”、盐碱侵蚀的“化学战”以及复杂地质的“不定时炸弹”。在冻融循环作用下,水工建筑物内部及周边土体中的水分在冬季结冰膨胀、夏季融化收缩,如此反复作用,导致建筑物内部产生大量微裂纹,并逐渐扩展连通,最终形成贯通裂缝,严重影响工程性能。干湿交替则会加剧土体结构的松散化与承载力下降,进一步引起水工材料的劣化和工程结构损坏。盐碱侵蚀通过盐分的结晶、溶解与迁移,腐蚀混凝土和锈蚀钢筋,对工程稳定性构成极大威胁。而复杂地质条件则可能引发水工建筑物破坏及边坡失稳等工程灾变,增加工程运行风险。科技破局:全链条创新保障体系构建为应对寒旱区引调水工程所面临的重重挑战,科研团队依托甘肃、青海、新疆、内蒙古等区域的大型引调水工程,构建了一套全链条科技服务保障体系。该体系从溯本清源、理论奠基到技术突围,全方位解析了寒旱区引调水工程的灾变机理,为工程韧性提升与灾变防控提供了科学依据。科研团队综合运用资料收集、现场调研、室内试验、现场监测、理论分析与数值模拟等多种方法,结合大数据分析与人工智能技术,系统研究了典型水工建筑物的灾害类型、形成机理及分布特征。通过宏观-细观-微观多尺度分析,揭示了多因素耦合作用下水工材料的性能劣化机理与提升机制,为工程安全保障提供了重要参考。同时,科研团队还构建了寒旱区引调水工程-环境系统多物理场耦合理论,结合数值仿真与试验验证,成功再现了工程内部复杂的多物理场耦合过程。该理论实现了对工程服役性能的科学评估与预测,为寒旱区引调水工程的设计、建设与运维奠定了重要理论基础。此外,还建立了复杂环境多灾种作用下寒旱区引调水工程韧性评估理论与方法,显著提升了工程“健康诊断-灾害预警”的精准度与可靠性。技术创新:材料、结构与管控的协同发展在技术创新方面,科研团队从材料革新、结构创新与智能管控等多角度出发,取得了系列创新性研究成果。针对寒旱区的特殊环境,团队成功研制出新型高韧性混凝土及多功能防护涂层。这些材料具有自适应调温、抗冻融、耐盐碱侵蚀等复合性能,显著提升了水工建筑物在极端环境下的耐久性。同时,团队还设计开发了多种工程防护结构及装置,如主动加热防冻系统、削力自适应结构、柔性缓冲吸能装置以及高效排盐减压系统等。这些新结构新装置能够有效抵御极端环境对工程的不利影响,提升了引调水工程建筑物的韧性抗灾能力。尤为值得一提的是,科研团队还构建了集动态监测、健康诊断、灾害预警与应急处置于一体的工程运行风险智能管控技术体系。该体系通过实时监控工程运行状态,实现了对工程风险的精准识别与动态管控,为寒旱区引调水工程的长寿命安全运维提供了重要支撑。实践应用:科技创新成果落地见效目前,这些科技创新成果已在多个寒旱区引调水工程中得到了成功应用。以某大型引调水工程为例,通过采用新型高韧性混凝土和多功能防护涂层,工程结构的耐久性得到了显著提升。同时,利用主动加热防冻系统、削力自适应结构等新措施,有效解决了严苛环境对工程的破坏问题。此外,工程运行风险智能管控技术体系的运用,实现了对工程运行状态的实时监控和精准管理,大幅降低了运维成本与安全风险。随着科技的不断进步,寒旱区引调水工程的建设与防护技术正逐步向绿色化、韧性化、智能化方向发展。低碳韧性新材料的持续研发,将为寒旱区引调水工程绿色高质量建养提供有力保障。智能建造技术的应用,将实现高寒干旱极端环境下的少人化、低扰动、自动化施工。随着“天-空-地”一体化立体监测网络的完善,以及人工智能和数字孪生技术的发展,将全面实现对复杂环境下引调水工程网络的智能化安全管控与优化调度。未来,引调水工程将不仅具备更强的“自我保护”能力,还将逐步实现“智能化运行”。这意味着未来将能够更加高效、安全地管理和利用水资源,为经济社会的可持续发展提供坚实保障。科技创新的力量正引领着寒旱区引调水工程迈向智慧水利的新时代,也为全球水治理体系贡献着中国智慧与中国方案。(作者张明义系中国科学院西北生态环境资源研究院副院长、研究员,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室主任)

-

让科学“可感可触”:实验室把科研成果“种”进公众心里

科学普及是科学研究不可或缺的一环,也是科研成果惠及社会的重要途径。近年来,实验室积极响应国家号召,系统推进科普能力建设,面向社会公众,尤其是青少年群体,持续开展内容丰富、形式多样的科普工作。在项目争取、资源开发、活动组织与成果转化等多个方面,均取得了一系列进展与成效。一、聚焦战略需求,打造科普项目体系实验室充分发挥自身科研优势,紧密围绕气候变化、冰冻圈科学与区域发展、冻土工程及生态保护等重点领域,先后主持或参与包括国家自然科学基金委科普专项、中国科学院科学传播专项、省科技厅科普发展专项等重点科普项目。这些项目的实施,不仅有效推进了科学知识的大众传播,也为服务国家“双碳”战略与生态文明建设提供了有力支撑。二、拓展内容形式,建设优质科普资源实验室注重原创内容生产与形式的多样化呈现,逐步构建起覆盖图书、图文、视频与专业论文等多维度的科普成果体系:· 出版原创科普书籍12册(包括《大穿越:秦大河南极科考行记》《漫游地球圈》《钻出课本的小百科》系列)(图1);· 创作原创科普图文2部(《净土前哨》《冰川挽歌》);制作科普视频 2部(《冰川事业是勇敢者的事业》《10分钟快速体验珠峰科考》)。图1出版科普图书三、深入校园社区,扩大社会影响力实验室始终坚持“走出去、请进来”相结合的工作思路,积极组织开展“进校园、进社区”系列科普讲座,并持续参与全国公众科学日活动。近两年以来,已累计举办线下科普讲座30余场(图2),覆盖中小学生及社会公众上万人次,活动范围遍及北京、甘肃、青海、西藏、江西、安徽、重庆等多个省区市。同时,实验室长期积极参与中国科学院公众科学日,通过现场讲解与互动,年均影响超过5000人。这些活动有效传播了冰冻圈与冻土工程领域的科学知识,弘扬了科学家精神,显著提升了公众的科学素养和文化自信。图2 开展现场科普活动四、拥抱新媒体传播,打造线上科普矩阵积极拓展网络传播渠道,依托“科普中国”、Bilibili等平台,定期发布原创科普内容,有效促进冰冻圈与气候变化科学知识在互联网空间的广泛传播(图3)。通过“线上+线下”双轮驱动的模式,实验室持续扩大科普覆盖面和影响力,进一步提升科学传播的深度与广度。图3 通过网络渠道发布原创科普视频五、聚焦研学实践,打造沉浸式科普体验实验室充分发挥科研平台与野外科考资源优势,积极面向中小学及社会团体开展研学实践活动。近两年以来,已先后接待来自山东、青海、甘肃等多地的中小学生研学团队(图4)。活动围绕冰冻圈知识、气候变化影响与野外科考体验等主题,组织互动讲解与实地实践环节;通过实验室参观、标本展示、互动问答、模拟实验及研学汇报等多样化形式,为学生提供“沉浸式”学习体验,助力他们深入理解科学原理、感受科学精神。这一系列研学实践,不仅有效拓展了课堂教育的边界,也显著提升了公众尤其是青少年群体的科学体验与参与热情。图4 研学科普活动现场六、成效显著,荣获多项表彰近年来,实验室科普作品在多个层级的赛事与评选中屡获佳绩,累计荣获国家级奖项1项、省部级奖项8项、市厅级奖项4项,其中包括“全国优秀科普微视频”“中国科学院优秀科普微视频第一名”(图5)“首都科普好书TOP100”等重要荣誉。这些奖项不仅是对实验室科普创作质量的认可,也充分体现了其在科学传播领域日益提升的创造力与影响力。图5 科普奖励证书未来,冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室将进一步依托自身科研实力与专家团队资源,持续创新科普表达与传播模式,系统构建覆盖更广、互动更强、体验更优的科普品牌体系。实验室将致力于推动科学知识从书斋走向社会、从专业走向大众,让更多人在感知科学、理解科学的过程中,爱上科学、崇尚科学,为提升全民科学素养贡献更大力量。

-

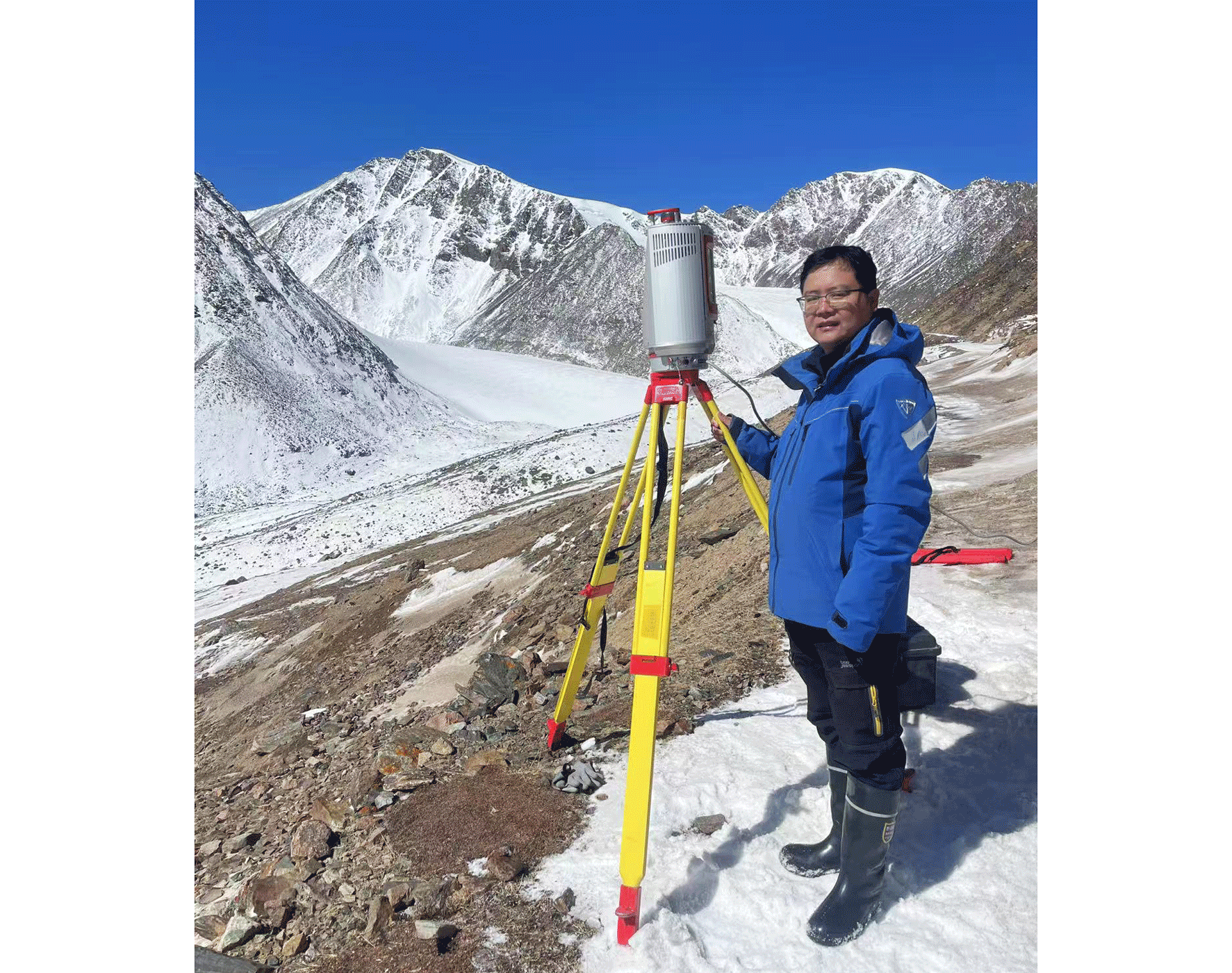

谁在加速吞噬冰川?科学家解码萨吾尔山“热量账本”

出品:科普中国作者:王璞玉(中国科学院西北生态环境资源研究院)监制:中国科普博览冰川被誉为“固体水库”,是冰冻圈的重要组成部分,对气候变化的响应极其敏感。在全球气候持续变暖背景下,作为中亚干旱区重要“固体水库”的山地冰川因消融显著增强而快速退缩。(图片来源:作者使用AI生成)《自然》发表的最新研究表明,2000年至2023年间全球山地冰川每年平均损失约达273 ± 16Gt(十亿吨)的冰,并且2012年至2023年间全球山地冰川损失冰量相较2000年至2011年间增加了36 ± 10%。不仅如此,《科学》有关山地冰川的未来预估的最新研究结果显示,若以2015年冰量为基准,到2100年,全球山地冰川损失冰量预计在温升1.5℃和4℃情景下将分别减少26±6%和41±11%,这相当于海平面上升90±26至154±44毫米,并将导致49±9至83±7%的冰川消失。在我国西北干旱区和中亚干旱区,冰川融水不仅是极为重要的水源补给,其“削峰填谷”作用对调节河川径流也非常重要,是维系生态环境、保障城乡工农业生产以及居民用水的重要支撑。因此,山地冰川退缩减薄对区域水资源、水循环和生态环境等都会产生显著影响,危及区域水资源安全。阿尔泰山是亚洲中部一条呈北西—南东走向的重要山脉,冰川分布较广。与阿尔泰山西南方向隔额尔齐斯河相望的萨吾尔山,是一座跨越中哈边境的小型独立断块山,最高峰海拔仅3800多米,冰川数量和规模都比较小,但冰川融水对当地水资源保障和生态系统的维系却十分重要。由于萨吾尔山和阿尔泰山中国境内的河流都注入额尔齐斯河,再加上两个山脉相距较近,在冰冻圈科学研究中常将这两个山系作为整体进行研究。阿尔泰-萨吾尔山是中国境内冰川分布纬度最高的地区,与其他山区相比,这里的冰川具有纬度高、海拔低、规模小、变化快的特点。由于受西风带和北冰洋气流共同影响,这里的冰川变化对气候的响应过程也与其他地区有所不同。为此,2016年,我们团队(中国科学院西北生态环境资源研究院)在吉木乃县成立阿尔泰山冰冻圈科学与可持续发展综合观测研究站(简称阿尔泰山站),主要目标之一就是通过连续监测和深入研究,揭示该地区的冰川变化过程和预测未来变化,为本地区水资源安全和生态环境保护以及区域可持续发展提供重要科技支撑。近期,我们团队在萨吾尔山参照冰川的物质平衡变化方面的研究取得进展。我们基于多源数据融合与模型模拟,首次实现了木斯岛冰川2000-2023年物质平衡变化过程的高精度重建。这一研究不仅揭示了该冰川对气候变化的响应特征,也对预测未来冰川演变趋势及其生态环境影响具有重要的科学价值。相关成果发表在《气候变化研究进展》上。最新研究:基于数据与模型揭示冰川消融真相萨吾尔山北坡面积最大的一条冰川被称为木斯岛冰川,阿尔泰山站将这条冰川作为重点监测研究的参照冰川,迄今已积累了10年连续观测资料,为深入研究其变化和对气候响应的过程、模拟预测未来变化及其对水资源影响奠定了坚实的基础。萨吾尔山木斯岛冰川定位观测(图片来源:参考文献[1])我们团队(阿尔泰山站研究团队)利用木斯岛冰川区实测资料,结合气象遥感数据,选用全分量分布式能量平衡模型COSIPY(COupled Snowpack and Ice surface energy and mass balance model in PYthon,该模型是一个耦合积雪和冰川冰的能量平衡和物质平衡模型,被用于冰川单点尺度和分布式尺度的能量项和物质项模拟。),以2015年来逐年物质平衡实地观测数据,以及2000年来每5年间隔大地测量法获取的物质平衡变化作为验证,模拟重建了2000年至2023年木斯岛冰川物质平衡逐年序列。物质平衡即冰川冰量变化,是反映冰川状态的核心指标,也是调控融水径流变化的关键参数。通过误差评估和不确定性分析,明确了研究结果的可靠性,为深入理解冰川变化对气候变化响应的区域特征和预估未来冰川变化及其影响提供了重要数据支撑和研究思路。研究发现,2000年至2023年间,木斯岛冰川年均物质平衡为-0.7731米水当量(水当量深度是表示冰川物质平衡的常用单位,意为某一时段内单位面积上物质(冰和雪)增加量(正值)或减少量(负值)折合成水当量深度的值。),累计物质损失达-18.55米水当量。这意味着近23年间该冰川损失了18.55米水当量深度的冰雪物质,如果冰川密度粗略按每立方米900千克计算,就是冰川减薄了20.61米。值得注意的是,虽然2000年至2017年间木斯岛冰川消融持续加剧,但2018年以后出现连续几年物质损失显著低值,2022和2023年又为高值。2000至2023年木斯岛冰川年物质平衡和累积物质平衡(图片来源:参考文献[1])能量收支分析显示,净辐射是主要木斯岛冰川消融的主要驱动力,在消融期和全年分别贡献71%和63%的能量。感热通量(是指由空气和冰川表面之间的温度差所引起的冰川与大气之间的热量交换)次之,贡献达18%。与处于西风带且较为邻近天山等地区的冰川相比,木斯岛冰川物质损失最为显著,但其净辐射值相对较低,西风带其他冰川上净辐射占比可达80%以上;感热通量占比其他冰川上为10%左右,木斯岛冰川上感热通量占比较高,说明冰川表面与近表面空气温差较大,主要归于冰川海拔很低(夏季气温高)、纬度较高(冬季气温很低)。科学价值与现实意义对于冰川物质平衡,直接通过现场人工观测冰川消融和积累来计算虽然最为可靠,但由于人力和资金限制不可能对大量冰川都实施现场连续观测。再者,山地冰川表面地形通常都很复杂,即使选定监测的冰川,陡峭和裂缝等区域也无法实现人工观测。遥感手段对规模较小的山地冰川来说分辨率也不高。因此,通过能量平衡模拟冰川消融再加上降雪估计而获取冰川物质平衡,成为冰川冰量变化研究的主要方向,但模拟研究的可靠性在于模型的选取和一定程度观测资料的验证支持。我们团队的最新研究基于对木斯岛冰川近十年的观测资料,选用目前最优的全分量能量平衡模型,和几个时段遥感影像研究结果相结合,获得的该冰川近几十年逐年物质平衡具有很高的可靠性,为进一步模拟研究区域尺度冰川冰量变化奠定了坚实基础,也为其他区域冰川变化模拟研究提供了参考和借鉴,具有重要的科学意义。中亚干旱区的水资源高度依赖冰川融水,萨吾尔山的冰川融水也是吉木乃县水资源的关键组成部分,其动态变化直接关系到吉木乃县绿洲农业、生态环境及居民生产生活的可持续性。最新研究成果在系统揭示萨吾尔山冰川消融机制的基础上,建立了可靠的预测模型,可为评估萨吾尔山和吉木乃县水资源变化提供科学依据。研究结果还可进一步扩展到阿尔泰山地区,对阿勒泰地方政府和有关部门制定气候适应策略和水资源调配方案、实现生态保护与经济发展的动态平衡提供有力支撑,对区域社会的高质量发展具有重要的现实意义。结语:持续开展冰川观测,守护冰川生态在全球变暖持续加剧的背景下,阿尔泰-萨吾尔山地区的低海拔冰川面临持续消融的风险,这是因为低海拔冰川对气温升高的响应更为敏感。因此,我们团队计划进一步加强对该地区冰川的观测与模拟研究,以长期监测资料为基石,致力于精准捕捉气候变化对单条冰川和区域冰川变化的影响,为冰川预测模型改进和结果的可靠性提供连续性实测数据支撑。同时,我们呼吁学界更加重视冰川变化对生态环境造成致利致灾的双面影响,为区域可持续发展提供更具前瞻性的科技支撑,在气候变化的冲击下守护好冰川生态与水资源安全的底线。参考文献:[1]Pu-Yu, W. A. N. G., et al. “Mass Balance reconstruction of a reference glacier in Central Asia during 2000− 2023: Integrating simulation and in-situ measurements.” Advances in Climate Change Research (2025).来源: 中国科普博览

-

“冰天雪地也是金山银山”的科学认识与转换路径

原文刊载于《中国科学院院刊》2025年第7期专刊“绿水青山就是金山银山”理念20周年回顾与前瞻——科学内涵、战略价值与案例实践——栏目"科学内涵”“绿水青山就是金山银山”,“冰天雪地也是金山银山”。生态优良、生态富民与生活幸福是人与自然和谐共生中国式现代化的具体表征。较“绿水青山”,“冰天雪地”多集中于冬春季,其转化为“金山银山”难度较大。如何走出一条冰雪经济高质量发展带动冬春季乡村产业振兴之路,是当下须思考与解决的问题。文章系统论述了“冰天雪地”资源禀赋及其转变为“金山银山”的战略意义,解读了“冰天雪地也是金山银山”内涵,凝练了“冰天雪地也是金山银山”的转换路径,提出了冰雪经济快速发展保障机制,旨在为“冰天雪地”可持续发展提供理论依据。美丽中国,生态优先、绿色发展,几近共识。“冰天雪地”转换为“金山银山”须坚持“生态为民、科学利用”理念,践行“绿水青山就是金山银山”(以下简称“两山”)理念和“冰天雪地也是金山银山”理念。要在生态建设、生态保护中,协调资源利用与生态保护的关系,将“冰天雪地也是金山银山”生态文明理念贯穿冰雪经济发展全过程,通过冰雪经济,促进生态富民和人与自然和谐共生。冰川、积雪、河/湖/海冰、冻土是冰冻圈(“冰天雪地”)主要要素。冰冻圈与区域可持续发展紧密关联。已有研究系统开展了冰冻圈水资源供给、冻土生态调节、冰雪文化旅游及其工程服务等领域方向,深度揭示了冰冻圈在经济社会系统中的重要作用。其中,冰冻圈服务与联合国2030可持续发展目标(SDGs)中清洁水源及其水安全(SDG6)、高山区清洁水电能源(SDG7)、旅游行业包容增长及体面工作(SDG8)指标高度关联。“冰天雪地”是“金山银山”转化的物质载体。在当前认知和技术水平之下,能变现的“冰天雪地”主要集中于冰川、雪场、冰场等旅游目的地,“金山银山”转化路径突出体现在冰雪旅游、冰雪运动、冰雪节庆、冰雪主题公园,以及由此关联的冰雪经济和冰雪产业。全球参与滑雪人次较高国家(25%以上国民参与滑雪)集中在欧洲,如奥地利、瑞士、挪威和安道尔等。全球最大入境滑雪市场则位于阿尔卑斯地区,其每年滑雪游客占全球滑雪总人次的44%。欧美、日韩冰雪旅游、冰雪运动参与人群保障体系健全。美国多地、非政府组织及其协会常发起“冰雪运动月”活动,向公众免费提供或低价销售冰雪运动学习课程,敦促更多人群参与冰雪运动。奥地利注重集亲子主题、青少年体验和儿童培训于一体化的冰雪运动服务体系。芬兰政府制定了系统化的冰雪教育政策和网络培训系统,大量冰雪场地为志愿者和初学者提供培训和冰雪体验项目。日本则重视冰雪运动进校园活动,积极打造“青少年上冰雪、冰雪宝贝培训计划”等校园冰雪活动,以培养冰雪运动后备力量。可以说,冰雪运动参与人群的培育、培训与发展对于冰雪产业可持续发展至关重要。张家口市崇礼区云顶滑雪场冰雪产业作为绿色产业,与生态、康养、文化旅游产业互补性极强,其发展将有利于促进相对贫困山区经济收入、增加劳动就业率。党的十九大报告指出:“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”,而北京2022年冬奥会中国政府承诺“3亿人参与冰雪运动”,这些利好政策的出台给中国冰雪运动及其关联产业发展带来了千载难逢的历史机遇。2013—2018年期间,我国冰雪产业产值增长了282.84%,达到了2018年的4506亿元。2024年11月,国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,截至2030年,我国冰雪经济主要产业链将实现高度融合、协调发展,冰雪经济规模将达1.5万亿元。同时,《意见》擘画了冰雪经济高质量发展的新蓝图。2025年哈尔滨亚洲冬季运动会作为继北京2022年冬奥会后的又一国际冰雪盛会,彰显了我国发展冰雪经济的战略决心。中国‘冰雪热’传遍大江南北,也为世界冰雪运动注入生机活力。与冰雪产业大国相比,我国冰雪产业总体上还处于较低水平。雪场、冰场数量虽跃居世界第1位,但冰雪人数和冰雪产业收入体量较小,国民参与度不足2.5%。巨大的冰雪资源优势并未转化为经济优势。为此,本研究系统阐述了“冰天雪地也是金山银山”理念的战略意义及其内涵,凝练了“冰天雪地也是金山银山”的转换路径,提出了路径转化的保障机制,以期为我国冰雪资源可持续利用与冰雪经济高质量发展提供参考。1 中国冰雪资源开发的战略意义冰雪资源禀赋我国冰雪资源富集,是全球中低纬度地区冰川资源最发育的国家。2025年3月发布的《第三次中国冰川编目》显示,2020年前后中国最新冰川面积约4.6×104 km2,总冰川条数约6.9万条。中国多年冻土区面积约220×104 km2,积雪范围达3.4×106 km2。以上冰冻圈要素主要分布于青藏高原、天山、新疆北部、东北地区等。冰川资源可用于开发旅游和饮用水(玉龙雪山冰川旅游、贡嘎山冰川旅游、米堆冰川旅游等)。冻土可用于开发地下冰洞(俄罗斯雅库茨克冰洞旅游)和热喀斯特湖旅游。积雪可用来开发雪场,发展滑雪旅游,同时还可以进行雪雕艺术(亚布力雪场、崇礼雪场、哈尔滨太阳岛雪雕等)。河冰可用于开发冰雕与冰灯(哈尔滨冰雪大世界)。湖冰则可用于开展冬季捕鱼(松原市查干湖捕鱼、大安市月亮湖冬捕、抚远市乌苏里江捕鱼等)。雾凇可用于开发旅游(净月潭雾凇、黄山雾凇等)。相对于巨大的冰雪资源禀赋,当前冰雪资源开发面积比例极小,但冰雪经济红利释放潜力巨大。云南省丽江市玉龙雪山冰川旅游冰雪旅游发展不仅可以促进区域经济收入、增加劳动就业率,还可实现旅游反哺农牧业,进而实现乡村产业振兴;而且通过冰雪旅游资源的快速开发,还可实现以往区域“输血”向“造血”功能的转变。2017—2018年雪季,张家口市崇礼区接待游客284.2万人次,实现旅游直接收入20.3亿元,并于2018年提前退出全国贫困县行列。自北京2022年冬奥会申办以来,我国冰雪场地快速发展,雪场数量已从2018年的524个增长至2023年的935个,冰场数量则从2018年的609家增至2023年的1912家。《中国冰雪旅游发展报告(2025)》显示,2023—2024年的冰雪季是“后冬奥”时代首个完整的冰雪季,单个冰雪季我国冰雪休闲旅游人数和旅游收入分别达4.3亿人次和5247亿元。冰雪资源开发战略意义冰雪经济是促进“冰天雪地”向“金山银山”(生态富民)转化的有效路径。“冰天雪地也是金山银山”,推动冰雪旅游高质量发展,在环境保护前提下将“冷资源”变为“热经济”,是协同生态保护和经济发展的重要路径。“金山银山”的实现路径即为生态产品价值实现途径。生态产品(含冰雪产品)是生态保护和经济发展相互融合的产物,源于生态系统,但同时也具有经济效益。生态产品既可支撑或改善人们生存生活的环境条件,增进人类福祉,提升生活质量,同时也能支撑经济社会发展。“冰天雪地”向“金山银山”的转化过程是冰雪产品(冰雪旅游、冰雪运动、冰/雪雕、冰灯艺术、冬捕、冰雪文化节庆等)在市场行为下实现经济效益的过程,而冰雪旅游则是“冰天雪地”生态产品向“金山银山”经济效益转化关联度最高的产品。乡村振兴重在产业振兴,而冰雪经济则是冬春季冰雪资源富集区乡村产业振兴的主要路径。全面建设社会主义现代化国家,扎实推进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。我国欠发达地区多地处山区、乡村,且大部分区域地处自然保护区,且拥有较高的植被及其冰雪资源覆盖度。该区气候寒冷、冰雪季较长,乡村产业体系相对简单,农民收入大多依赖夏秋季农产品收入,冬春季农民增收已成为该区巩固脱贫成果和乡村产业振兴的短板。可以说,在山区、在乡村,发展冰雪经济与乡村产业振兴、巩固脱贫成效在战略部署和国土空间上高度契合。冰雪经济将成为冬春季乡村产业振兴的重要引擎和抓手。“冰天雪地”转化为“金山银山”,是中国生态文明建设与经济发展深度融合的典型范例,是落实党的二十届三中全会“生态优先、绿色发展”“人与自然和谐共生”理念的关键。“冰天雪地”的资源利用和“人与自然和谐共生”相辅相成,并不矛盾。生态建设目的在于生态富民,而发展冰雪经济则是生态富民的重要路径。2 “冰天雪地也是金山银山”的理论认识从“绿水青山就是金山银山”,到“冰天雪地也是金山银山”理念的拓展与升华,体现了以“两山”理念为主体的习近平生态文明思想对马克思主义自然观、生态观和发展观的创造性继承与发展。自然观:充分挖掘生态资源的经济价值“两山”理念科学揭示了生态环境与经济增长的内在统一规律。这一理念本质上构建了一种融合生态价值与经济价值的可持续发展观,其核心要义在于推动生态与经济的一体化发展。具体而言,这一理念包含2个相辅相成的维度:1. 经济发展必须遵循生态规律,推动发展方式从粗放型向集约型转变,建立低消耗、低污染、高效率的可持续发展模式;2. 生态优势应当转化为经济优势,将优质生态产品纳入现代化经济体系,推动生态保护与经济发展协同共进。二者并非此消彼长的对立关系,而是相互促进的辩证统一体。“两山”理念这种认识突破了传统发展观的局限,为新时代协调推进生态文明建设和经济发展提供了科学指引。“冰天雪地也是金山银山”理念深刻诠释了实践与认识的辩证关系。传统认知中,冰雪环境常被视为制约发展的自然障碍,而今通过创造性转化,正将“先天不足”的劣势转变为特色发展优势。如今,不少地区充分发挥冰雪资源优势,推动“冰天雪地”向“金山银山”转化,实现“冷资源”催生“热产业”的发展格局,通过深化供给侧结构性改革,聚焦冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等新兴业态培育发展,构建现代冰雪产业体系。可以说,“冰天雪地”不仅是可转化的潜在财富,其本身就是蕴含巨大价值的宝贵资源。其实践不仅突破了地域发展瓶颈,更开创了寒区特色发展新路径,为区域经济转型升级注入新动能。发展观:引领经济发展方式加快转变保护和改善生态环境就是培育绿色生产力。“冰天雪地也是金山银山”理念既深刻体现了人与自然、生产和生态的辩证统一关系,同时又蕴含着“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的理论内涵与实践路径 。推动绿色生产要素(如冰雪旅游/运动、清洁能源、碳汇资源)与传统生产要素(如劳动力、资本)深度融合、双轮驱动,冰雪旅游/运动(绿色低碳产业)突破了传统以牺牲环境为代价的粗放型增长方式,创造性地将解放和发展生产力与保护生态有机结合,实现了经济增长与生态改善的双赢目标。这一创新实践开辟了生态保护与经济发展协同推进的有效途径,成为推进生态文明建设的重要路径。推进生态与经济协同共赢是加快绿色发展转型的关键路径。践行“冰天雪地也是金山银山”的发展理念,核心在于建立健全生态价值向经济价值转化的长效机制。冰雪旅游项目中冰川旅游多以观光为主,对生态影响较小,滑雪旅游在建设过程中对生态环境有一定影响,运营后影响较小(运营期在冬春季)。相反,冰雪旅游高质量发展反过来可以促进区域生态保护。通过生态产业化、产业生态化的方式,推动冰雪资源优势向产业竞争力转化。同时,需要建立健全冰雪产品价值转化机制和市场化的生态补偿制度,确保生态保护者获得合理收益,形成保护与发展的良性互动格局。一方面,要统筹兼顾生态保护与经济发展,坚持保护与发展并重、互促共进;另一方面,要推动发展方式转型,加速经济结构优化和传统产业升级,促进冰雪地区生产生活全面绿色转型,最终达成经济、社会、环境效益的有机统一。3 “冰天雪地也是金山银山”转化路径“冰天雪地”是生态系统重要组成部分,其生态服务功能显著、价值巨大。“冰天雪地”转化为“金山银山”需要一定路径,如冰雪旅游、冰雪运动、冰雪节庆、冰雪主题乐园等。经过不同的冰雪经济形态,“冰天雪地”才能转变为“金山银山”,进而实现人们对美好生活的向往。“冰天雪地也是金山银山”转化的目标在于实现“绿水青山”与人民福祉提升,达到人与自然和谐共生现代化需求(图1)。图 1 “冰天雪地”转化为“金山银山”的路径与思路冰雪经济(“金山银山”)形态冰雪经济形态是指以冰雪资源为核心,通过开发冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪服装、冰雪装备制造等相关产业形成的综合性经济模式。近年来,随着消费升级和“冬奥效应”的影响,冰雪经济已成为全球多个地区的重要经济增长点。其中,冰雪旅游是以冰川、积雪、河/湖/海冰、人造雪/冰等资源为主要载体开展的一项集观光体验、竞技运动、康体健身、休闲度假等功能于一体的专项旅游形式。冰雪旅游起源于冰雪运动,冰雪运动源于冰冻圈区域人类的一种基本生活、生产方式,或生计交通方式,或狩猎等谋生手段,或迁徙交通工具等.按冰雪旅游体验方式,可分为观光类、运动类、赛事类、娱乐类、节庆类、演艺类和其他类型。其中,观光类如雪雕/冰雕、冰灯展、冰瀑、冰挂和雾凇等,运动类如滑雪、滑冰、冰钓、雪地足球等,赛事类如滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪/冰雕、雪橇、冰上拔河等比赛形态,娱乐类如雪地摩托、冰帆、雪地卡丁车、雪地马车等,节庆类如冰雪旅游节、冰雪文化节、冰雕/雪雕艺术节、冰灯节、雾凇节、滑雪节等,演艺类包括冰上体操、冰上文艺演出、冰雪驯兽等,其他类型如冬捕、冰雪高尔夫、雪地温泉等。其他冰雪产业如冰雪体育用品制造(滑雪服、滑雪手套、滑雪鞋、滑雪镜、头盔、滑冰服、冰球服等)、雪场设施装备(索道、缆车、魔毯、拖牵、造雪机、造雪枪、压雪车等)制造、冰场设施装备(制冰机、制冷装置、清冰车、冰壶、防撞垫)制造、冰雪运动器材(滑雪板、雪橇、雪杖、冰刀)研发、冰雪运动培训与教育、冰雪运动传媒与信息服务(影视、营销、广告),以及冰雪运动地产(冰雪小镇房地产)等。冰雪旅游空间结构1986年,甘肃省祁连山“七一”冰川被列为旅游景点,是中国现代冰川旅游的开端。中国冰川旅游相对滞后,2024年冰川旅游景点不足10处,多位于横断山区,该区水热条件适宜、客源市场较大。根据冰川资源空间结构、区域城镇与交通网络结构、地域文化的相对完整性,未来中国冰川旅游空间结构可设计为“十心、三带、五区” 开发格局。中国雪场空间集聚明显,空间上呈现“小集聚、大分散”“片状与点状”并存格局。经过多年发展,中国雪场已形成“四核、五带、四区”空间格局。其中,“四核”指哈尔滨—牡丹江、长春—吉林、乌鲁木齐—昌吉、北京—张家口冰雪旅游集聚区;“五带”指哈大线及其长白山、太行山、秦岭、祁连山一线滑雪旅游带;“五区”指东北、京津冀、华北、北疆、南方冰雪旅游区。中国冰雪旅游空间结构较为分散、规模效应小,其冰雪、气候资源优势并未转换为经济优势。未来,中国冰雪旅游空间布局须立足冰雪资源禀赋、客源条件与地方文化,重点提升已有冰雪旅游目的地产品质量和服务水平。通过引领带动作用,促进其他地区后发优势,带动其他区域协同发展,通过集聚发展,形成多区协同、多点扩充的冰雪旅游空间网络发展格局。转化路径(1) 冰雪旅游“冰天雪地”高纬度、高海拔特性决定了它不仅具有冬春季冰雪旅游功能,而且兼具夏秋季避暑度假旅游功能,是促进区域全季旅游发展的最佳选择。这类区域兼具冬季冰雪旅游与夏季避暑休闲功能,协同发展可驱动全年旅游产业发展新格局。冰雪资源富集、区位交通可达性高、距客源市场近、经济基础较好的区域拥有较高的冰雪旅游潜力。冰雪旅游优势区应充分利用较高的市场知名度,在冰雪旅游提质增效上做文章,加大冰雪旅游关联产品的开发力度,努力建成一批具有区域代表性的冰雪旅游休闲度假胜地,通过极化和扩散效应促进整个冰雪旅游市场全面发展。鉴于冰雪资源受气候变化影响显著,室内冰雪旅游发展也很迅速,如哈尔滨、广州、北京、成都等室内雪场、冰场。(2) 冰雪运动冰雪运动具有很强的娱乐性、观赏性、参与性和体验性。国际冰雪运动比赛可增加举办地旅游人数和旅游收入,提升其国际影响力。专业赛事对竞技水平要求较高,如自由式滑雪空中技巧世界杯赛、瓦萨国际越野滑雪赛、单板追逐赛、高山滑雪、花样滑雪锦标赛、越野滑雪、冬季两项赛、速度滑冰、冰球、冰壶等竞技比赛。大众赛事对竞技技术要求较低,适合群众参与,如雪橇赛、堆雪人赛、雪雕比赛、雪地套圈、冰上拔河、穿越冰池、推爬犁、冰上舞狮子等活动。大众冰雪运动正越来越受到欢迎,旅游项目也由嬉雪、玩雪向相对专业的冰雪运动转变。冬季奥林匹克运动会、亚洲冬季运动会、中华人民共和国冬季运动会等大型体育赛事,不仅可激发冰雪旅游,而且可作为会后遗产项目加以开发。(3) 冰雪节庆冰雪旅游/运动可与当地历史文化、民族风情高度融合,提升其区域冰雪文化内涵与品位,其节庆活动可扩大冰雪经济市场,提升冰雪旅游/运动知名度和吸引力。当前,冰雪旅游节、冰雕/雪雕艺术节、冰灯节、冰钓节等都是与节庆类活动有关的冰雪节庆活动。每年,被称为“雪城”的加拿大北部魁北克古城都会举办“魁北克冰雕节”。东北地区丰富的冰雪资源与地域艺术、文化、民俗有机融合,形成了类型多样的冰雪旅游产品。例如,中国长春冰雪旅游节、吉林查干湖冬捕旅游节、中国吉林冰雪温泉旅游节、净月潭瓦萨国际越野滑雪节等,这些节庆活动极大地推动了冰雪旅游竞争力。冰雪节庆已成为现阶段激活冰雪经济的主要推介和营销手段。(4) 冰雪主题乐园主题乐园是当前冰雪旅游乃至冰雪经济的重要形态,开发成熟的如迪士尼乐园与哈尔滨冰雪大世界,后者则是将冰雪资源利用转化“金山银山”的典型代表。冰雪主题乐园重在凸显冰雪艺术与冰雪文化主题,冰雪产品类型多样,游客参与度、体验感强。此类主题乐园规模可大可小,较小的可布局于雪场、河湖冰区、林区,项目如雪雕、冰雕、滑雪、冰灯、马/狗拉爬犁、冰车、冰猴、冰帆、冰滑梯等。美国迪士尼公司上海总部下属华特迪士尼有限公司正式授权哈尔滨冰灯游园会,将2008年第35届冰灯游园会改名为“哈尔滨迪士尼冰雪游园会”,将迪士尼技术应用于主题冰雪活动。在中国,哈尔滨冰雪大世界发挥冰雪资源优势,已成为全球规模较大的冰雪主题乐园。4 “冰天雪地也是金山银山”保障机制加快冰雪-气候资源调查,制定全国冰雪旅游/运动总体规划尽快统筹并联合相关科研单位,对全国冰雪-气候资源进行全面本底调查,为科学规划冰雪经济乃至冰雪产业奠定基础。制定全国冰雪旅游/运动总体规划时,需结合各地资源禀赋因地制宜,避免重复建设。以市场需求为导向,突出经济效益,优先发展潜力大、条件优的项目,但同时要兼顾保护与发展关系。发挥政府统筹作用,强化赛事引领效应。严格落实环境影响评价制度,提高冰雪项目准入门槛。优先支持冰雪资源富集、气候条件优良、区位交通便捷、发展前景广阔的项目。杜绝资源匮乏、自然条件差、开发价值低、布局不合理或重复建设的项目。发挥“旅游/运动+”拉动力,提升其冰雪经济竞争力冰川旅游与滑冰运动市场相对稳定,需求持续性较强。雪场受季节性限制突出,运营周期短、投资回收期长,盈利能力受限。多数雪场依赖单一滑雪项目,旅游产品及盈利模式缺乏多样性,导致“叫好不叫座”现象普遍。冰雪产业的空间拓展和竞争力提升,关键在于与其他产业的深度融合。其中,“冰雪旅游/运动+”方式多种多样(如与乡村旅游、研学旅游、民俗旅游、温泉旅游、互联网/大数据项目、文创项目有机结合)。“旅游/运动+”已成为推动冰雪经济转型升级的核心引擎。“+”的关联性与创新性越强,冰雪项目竞争力越突出。“冰雪+”多业态融合可延长产业链、提升附加值、实现差异化发展与全年运营。全方位推介冰雪旅游/运动产品,加大其市场营销力度市场推介和营销是连接旅游者、冰雪旅游地和客源市场的最重要桥梁。“冰天雪地”多地处山区、高原,对大众游客而言,认知度较低。因此,全方位冰雪旅游/运动推介与市场促销是冰雪资源富集区发展冰雪经济的首要任务。近年,尽管北京2022年冬奥会的申办与举办加快了中国冰雪旅游/运动的快速发展,但受众群体仍然很少。大多数冰雪旅游目的地知名度小、信息不畅,其冰雪经济发展仍显缓慢,其中一个不容忽视的原因是市场推介、营销力度不够,推介营销经费投入不足,政府主导不强。今后,应全方位推介冰雪旅游/运动产品,深入挖掘潜在客源市场,以提升其冰雪旅游/运动产品的区域竞争力。提升老牌冰雪产业装备制造技术水平,深化国际冰雪产业合作“冰天雪地”转化为“金山银山”需要新质生产力的提升。其中,冰雪产业装备制造技术是其核心技术。建议国家优先在哈尔滨市、牡丹江市、齐齐哈尔市、七台河市、沈阳市、北京市、柳州市打造冰/雪上运动装备、冰/雪场地制备装备、武器装备及车辆极寒环境试验产业集群。同时,与意大利、奥地利、瑞士、法国、瑞典、美国等冰雪产业发达国家合作,引进国外成熟技术或先进冰雪装备制造企业,通过合资合作、联合开发等方式,提升我国造雪机、索道、压雪机、雪板、雪橇、冰刀等冰雪装备制造水平。建立与多国间的冰雪旅游合作机制,不定期举办国际装备高层论坛、博览会,积极推进跨国冰雪体育、文化、旅游合作。作者简介冯 ;起 ; 中国工程院院士。中国科学院西北生态环境资源研究院研究员。主要研究领域为生态修复与水文水资源。王世金 ; 中国科学院西北生态环境资源研究院研究员。云南丽江玉龙雪山冰冻圈与可持续发展国家野外科学观测研究站站长。主要从事冰冻圈与可持续发展研究工作。文章来源冯起, 王世金, 赵荣芳, 等. “冰天雪地也是金山银山”的科学认识与转换路径. 中国科学院院刊, 2025, 40(7): 1168-1177. DOI: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250428007.本刊发表的所有文章,除另有说明外,文责自负,不代表本刊观点。

-

【科学出版社】百位著名科学家作风学风故事 | 施雅风 不要人夸颜色好 只留清气满乾坤

施雅风(1919—2011),江苏海门人。1944 年获浙江大学硕士学位。曾任中国科学院兰州冰川冻土研究所研究员、中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员。地理学家、冰川学家,中国科学院学部委员(院士),中国冰川学的奠基人,中国冻土学和泥石流研究的开创者。大公无私,关心爱护同事中国是山地冰川大国,但对冰川的研究一直处于空白状态。1958年,中国科学院应国家开发西北地区的需求,组建高山冰雪利用研究队。面向国家需求,施雅风联合数十家单位,组织7个研究团队同时考察祁连山冰川,完成了我国第一部冰川学专著《祁连山现代冰川考察报告》,促进了我国冰川研究事业的长足进步和发展。20世纪60年代初,国家面临经济困难,这让初见起色的冰川冻土事业随时面临解体风险。但施雅风从未动摇,他坚信困难是暂时的,既然从事了一项有重要意义的科学研究,就要坚持下去。1960年夏天,施雅风毅然做出决定,举家从北京搬迁至生活条件十分艰苦的兰州,为其他科研人员做出了榜样。施雅风(右)在野外考察施雅风的二女儿施建平回忆:“我们家一到兰州,就住在乙等宿舍13单元两间背阴的房间。冬天窗户被大风刮得吹开,玻璃窗摇摇欲坠,直到母亲晚上开完会回来,才关上了窗户。当时副食品供应不足,很多人都吃不饱,母亲浮肿,我和姐姐也患上肝大疾病。”据施雅风的同事苏珍和王宗太回忆,当时兰州生活用品供应艰难,吃饭成了大问题。许多人吃不饱,每天只能靠定量的杂粮面糊糊和窝头过活,一些人甚至出现浮肿现象。在这种情况下,施雅风拿出自己的工资,买了一篮鸡蛋分给大家。科研人员们都非常感动,许多人把这件事记了一辈子。高风亮节,做好示范表率在几十年的科研生涯中,施雅风始终保持对理想的坚持、对事业的热爱、对工作的负责,坚持求真求实。他胸怀大局,坚守初心,将个人得失置之度外。1978年,时任国务院副总理的方毅在全国科学大会上作报告。报告分三个部分,一是我国社会主义科学技术事业发展的新阶段;二是树雄心、立壮志,向科学技术现代化进军;三是全党动员,大办科学。施雅风听完报告后激动万分,怀着满腔热情投入到中国科学院兰州冰川冻土研究所的建设之中。为适应改革开放的新形势,施雅风果断先抓人才培养,提升科研人员的职称和待遇。当时,政策规定所有职工每两年进行一次考评,被评为一级的可升一级工资。一级的人数按总人数百分比计算,数量有限。那时工资多年不变,升工资早被大家翘首企盼,必须慎重处理考评问题。对此,施雅风说:“大家工资都太低,领导要做出榜样,不要挤兑群众。”最终,所务会议做出决定,5名所级领导均不参加一级的评比,皆定为二级,空出5个一级名额给职工。这一决定执行了4年,其间历经两次考评,所领导为职工增加了10个升工资名额。这件事充分展现出施雅风的高风亮节。省吃俭用,捐资助学助研施建平回忆,父亲一生捐资修建了多所学校,捐助了多名学子,但对自己却十分苛刻。他一件喜欢的衬衣穿了又穿,领子磨破了还让妻子把领子反过来缝上再穿,挎包和水杯也用了多年。施雅风在南京的住房有90平方米,里面住着施雅风夫妇和施建平一家共五口人。尽管稍显拥挤,但施雅风毫无怨言。1997年,施建平一家搬出后重新装修了这栋房子,施雅风从兰州回来看到后十分高兴,说“感觉挺幸福的”。“子女和他的学生后来的住房条件都比父亲的好,但父亲仍然喜爱他在九华山大院的老房子。那里离办公室近,一张电脑桌、几件从兰州带回来的简朴家具和书架,甚至还有上世纪50年代从北京带来的藤椅子。父亲就在这个房子里完成了多本科学著作的编写和出版。”施建平说。施雅风曾于1997年、2006年分别获得何梁何利基金科学与技术进步奖和甘肃省科技功臣奖。他将何梁何利基金科学与技术进步奖奖金中的一部分,用于补充出版学术著作经费及支持中国科学院南京地理与湖泊研究所图书馆建设;将甘肃省科技功臣奖奖金中个人可支配的 20万元捐给希望小学改建破旧校舍。不仅如此,施雅风还以个人积蓄常年捐助江苏家乡的中学,并在甘肃省康乐县设立以其爱人名字命名的“沈健女士奖学金”,资助贫困地区的女高中生。病重期间,施雅风多次表示要用剩余积蓄成立施雅风科学基金,奖励在冰冻圈学科及其相关领域做出杰出贡献的科学家。最终,家属依照他的遗愿,将100万元积蓄全部注入施雅风科学基金。目前,该基金仍在运作,资助了许多青年科研人员。来源:《百位著名科学家作风学风故事》

-

追忆施雅风先生:冰川路上的领路人

在科学界的浩瀚星空中,施雅风先生无疑是一颗璀璨的明星。作为我国杰出的地理学家、冰川学家,以及优秀的共产党员和中国科学院院士,他的一生都奉献给了冰川研究事业,成为我们心中永远的楷模。我有幸于1960年进入中国科学院兰州冰川冻土研究所,从此在施雅风先生的直接领导和指导下工作了五十余载,施先生学识渊博,远见卓识,一生清正廉洁,严于律己,宽厚待人,这段岁月是我人生中最宝贵的财富。1958年,甘肃河西地区遭受严重干旱,农业生产岌岌可危。施雅风先生毅然提出向祁连山高山冰川要水的设想,带领中国首支高山冰雪考察队挺进祁连山。他亲自命名了祁连山第一条冰川——“七一冰川”,并迅速组织编写了我国第一部现代冰川学专著《祁连山现代冰川考察报告》。那部专著,不仅填补了我国冰川研究的空白,更为后来的研究者指明了方向。在施雅风先生的带领下,团队对我国各山地和高原的现代冰川进行了广泛考察和研究。他历时24年主持完成了《中国冰川目录》,使中国成为世界各冰川大国中唯一全面完成冰川编目的国家。那份成就,不仅仅是一份荣誉,更是施先生对科学事业的执着追求和无私奉献的见证。尊重科学,质疑中国东部古冰川学说。有的学者提出华北地区和欧美一样,曾经发生过第四纪冰川的观点,学术界一直对此有着不同的观点。施雅风先生领导的团队第一个站出来质疑。为了弄清问题,1980年夏,施雅风先生联合学界同仁对包括庐山在内的近二十个地点进行考察研究,从野外考察与实验室分析所得结果恰与庐山冰川观点相左。他组织编写了《中国第四纪冰川与环境变化》,成为中国第四纪冰川研究的里程碑。除了冰川研究,施雅风先生还不断开拓新的研究领域。他开创了中国冻土研究事业,首次提出“泥石流”概念,并成立专门研究室。他还开创了干旱水文学与应用研究,为后期干旱区水文学与应用研究树立了典范。每一次的创新和突破,都让我们看到了施先生对科学的无限热爱和探索精神。在人才培养方面,施雅风先生更是倾注了无数心血。他亲自培养和扶持了五位院士和一批国内外知名科学家。记得在国家经济困难时期,施雅风先生毅然举家搬迁到兰州,与同事们同甘共苦。他拿出自己的工资改善大家的生活条件,用实际行动激励着我们每一个人。他要求新到所的研究生或实习人员都到冰川定位观测站学习工作,培养了一批全面发展的冰川学家。施雅风先生不仅科研成就斐然,他的人格魅力也深深影响着我们每一个人。他具有非凡的组织能力和协调能力,凡是施雅风先生倡导或参与的科研任务,都能顺利完成并取得卓越成绩。他严谨的治学态度和实事求是的治学作风,更是我们学习的榜样。在野外工作中,他不怕苦、不怕累,一丝不苟地获取第一手资料。遇有分歧时,他总是虚心听取意见,让大家畅所欲言,有时达不到统一,就去现场实地调查,直到达成共识。施雅风先生经常教导我们要做一个合格的科学工作者。他认为,合格的科学工作者应该博学多闻、远见卓识、德行高尚。他归纳的“德行高尚”包括没有私心、坚持真理、敢于怀疑、团结合作。这些教诲至今仍在我耳边回响,激励着我不断前行。如今,施雅风先生已经离我们远去,但他的精神将永远活在我们心中。他的一生,是追求科学真理的一生,是无私奉献的一生。他用自己的行动诠释了什么是真正的科学家精神,成为了我们永远学习的楷模。(作者苏珍系中国科学院西北生态环境资源研究院研究员,中国科学报记者叶满山采访整理)1985年施雅风先生在天山人工冰洞前留影。西北院供图。

-

科技支撑,护卫雪域高铁平安飞驰

作者:邰博文 来源:中国科学报在零下30℃的广袤雪原之上,一列时速300公里的高速列车宛如一条银色巨龙,在寒区风驰电掣。车厢内,人们谈笑风生,水杯中的液体纹丝不动,仿佛置身于平稳的陆地之上。然而,这份宁静背后,是“速度激情”与“寒区高速铁路路基毫米级冻胀变形控制”之间一场无声的较量。这场较量的对手,正是潜伏在寒区高铁路基内的“隐形杀手”——冰。正是由于水分在低温环境下冻结形成冰体,体积膨胀,导致路基土体向上隆起,从而引发冻胀。这种看似微小的隆起,实则是高铁安全平稳运行的“大敌”,具有极大的破坏力和威胁性。寒区高速铁路路基工程。受访者供图。寒区高铁路基冻胀的形成之谜寒区高速铁路路基的隆起并非凭空而来,而是自然界冷、水、土三位“艺术家”协同创作的“杰作”。水,是冻胀变形的物质源泉,是这场“膨胀秀”的始作俑者。水在冻结成冰时,体积会膨胀约9%。如果没有充足的水源补给,寒区高铁路基的冻胀便无从谈起。若路基的防水排水措施失效,外部水源(如融雪水、雨水、地下水)便会大量渗入,浸满粗颗粒土间的缝隙。这些“泡”在缝隙中的水分在低温环境下冻结形成冰体,进而膨胀导致路基冻胀。随着水分越聚越多,路基体内的冰水相变量不断增加,土颗粒就会被挤开、顶起,就像在拥挤的地铁上,一个人突然胖了一圈,势必会挤开周围的人。土质,是冻胀强弱的承载因素。严寒地区高铁路基通常采用粗颗粒土作为填料,其较大的孔隙结构既难以产生强大的毛细力“抽吸”远处的水分,又能轻松快速地让水流排走,同时自身也“存不住”太多水。这三重优势共同保障了寒区高铁路基不易产生显著冻胀。然而,一旦混入细颗粒(粒径小于 0.075mm),且其含量超过一定界限值(通常为 5%-12%)时,细粒土将会堵塞粗颗粒间的通道,形成密集的“微型毛细管网”。当冷季路基形成冻结锋面时,其强大的抽吸力会通过这些“细管”持续将下部未冻区中的水分“抽”上来,在冻结锋面快速堆积成薄冰层,如同不断增厚的“冰夹层”,将路基向上顶起。低温,是冻胀变形的“造型师”。持续的低温推动着“冰冻前线”——冻结锋面不断向寒区高速铁路路基深处推进。当基床表层在零下30℃已经冻成“冰棍”,而下部土体仍然保持0℃时,巨大的温差会使表层土壤拼命往上拱,最终形成冻胀。路基冻胀对寒区高铁的致命威胁在严寒环境下,真正威胁高铁路基工程安全运营的并非是“就地结冰引起的原位冻胀”,而是“抽水结冰引起的分凝冻胀”。具体来说,在毛细吸力与温度梯度的协同作用下,未冻区中的水分会持续向冻结锋面迁移聚集,形成亿万微型液压“冰晶千斤顶”。当这些冰晶在土体中同步膨胀时,其产生的分布式抬升力将突破高铁路基结构的承载阈值,在基床表面形成凹凸不平的膨胀变形,致使轨道平顺度变差。当列车以300km/h 的时速通过时,轨道极微小的偏差将会被放大为危及行车安全的灾难。寒区高铁路基冻胀病害的可怕之处就在于此,它将看似无害的冰晶转化为能撼动万吨列车的隐形推手。更危险的是,受区域气候环境和地质环境等因素的影响,寒区高铁路基的冻胀形态呈现出明显的空间差异性,相邻区段的冻胀量甚至可能呈现2倍以上的级差。这种较大的非均匀变形可能会将笔直的钢轨扭曲成肉眼无法识别的“波浪”状,对高速列车的安全、平稳运行构成致命威胁。此外,寒区高铁路基的冻胀还具有周期性破坏特征。冬季冻胀上拱,春融沉降下陷,年复一年的冻融循环将会导致高铁路基产生累积变形。这种往复不可逆的结构劣化过程,可能会使轨道几何状态持续恶化,严重威胁高铁运营安全。多重科技抵抗寒区高铁路基冻胀在严寒肆虐、大地冰封的环境下,寒区高铁路基面临的冻胀威胁如同一头凶猛的巨兽,随时可能破坏高铁的安全与平稳运行。而中国科技工作者们凭借卓越的智慧与不懈的努力,筑起了一道道坚不可摧的科技防线,将冻胀变形牢牢锁于无形。为了应对冻胀的“幕后黑手”——水,科技工作者们在寒区高铁沿线精心布设了长达万里的排水沟。这些排水沟纵横交错,形成了一套高效且复杂的“地表地下疏水脉络”。无论是滂沱的雨水、洁白的雪水,还是潜藏的地下水,都能在这套脉络中快速流淌,远离路基体,从而避免了水分在低温环境下渗入路基形成冻胀。不仅如此,他们还在路基的关键层位铺设了特殊的隔断层。这层隔断层稳稳地横亘在水分与路基之间,彻底阻断了水分向上“攀爬”的通道,从源头上减少了水分对路基的侵害。在改良路基土质方面,科技工作者们更是施展了多种“神通”。他们采用“换土大法”,将那些容易引发冻胀的土壤挖走,然后换上性能优良的非冻胀填料,从根本上改善了路基的抗冻胀性能。同时,他们还运用“点土成石法”,向路基填料中掺入5%的水泥。水泥与填料发生化学反应,使原本松软的填料逐渐“石化”,变得坚硬无比,大大提升了路基的抗冻能力。此外,他们还大胆引入了泡沫轻质土。这种土壤自重仅为普通土的三分之一,而且孔隙大,水分根本无法在其中停留,让冻胀从根本上失去了“土壤”,无处可依。为了抵御严寒对路基的侵袭,科技工作者们在路基关键部位铺设了保温板。这些保温板就像一张温暖而厚实的“大地羽绒被”,有效隔绝了外界寒气的入侵。在它的保护下,路基深处不易冻结,对路基本体的保温效果甚至堪比厚积雪覆盖。与此同时,他们还在路基两侧堆筑起了蜿蜒曲折的保温护道。这些保温护道宛如一条“冰雪长城”,傲然挺立在路基两侧,为路基抵御着寒流的侵袭。不仅如此,借助先进的科技手段,科技工作者们还在路基内部埋入了智能温控系统。这个系统像一个精准的“温度管家”,能够实时监测并精准调节路基的冻结深度,将冻胀牢牢控制在安全范围内,相当于给路基装上了一个智能化的“空调”。在轨道设计方面,科技工作者们同样独具匠心。他们在轨道之下铺设了一层缓冲层,这层缓冲层就像一双柔软而富有弹性的“减震鞋”。当路基被“冰晶千斤顶”顶起时,这层“鞋垫”能够迅速吸收冻胀引起的毫米级起伏,让轨道板尽量保持平稳。此外,他们还采用了可调式扣件。这些可调式扣件就像轨道的“微雕师”,一旦监测到某段轨道因为冻胀而出现不平的情况,工程师们便可以迅速而精准地拧动螺丝,将轨面瞬间调平,让高速列车在行驶过程中始终感觉是在跑“平地”,确保了列车行驶的安全与平稳。如今,中国的高铁网络已经深入广袤的严寒地带。像哈大高铁、兰新高铁、京张高铁这些世界顶尖的“高寒勇士”,正是靠着上面这一套套组合拳般的“防冻胀”科技,才能在极端低温、大温差和复杂地质环境下,稳稳守护着冻土上的“中国速度”。而气候变暖导致的极端气候事件频发,也注定了冻胀防治将成为一场持续的科技长征。当你乘坐高铁,安稳地穿越壮丽的冰雪世界时,别忘了在你脚下的冻土深处,正进行着一场无声而伟大的“毫米级战争”。每一寸平稳延伸的钢轨,都凝聚着科技工作者们的智慧,体现了这些看不见的“黑科技”,是人们在冰封大地上的精准刻画。科技,隔绝严寒,守护着旅途中的每一分温暖、安心与平稳!科技,让“千里冰封”不再是速度的阻碍!(作者系中国科学院西北生态环境资源研究院、冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室副研究员)

-

【特别报道5·30】站在科学高原眺望更远未来——记中国科学院西北生态环境资源研究院研究员孟宪红

甘肃科技报社融媒体中心记者 ;张云文地理课本上,青藏高原常被称为“世界屋脊”。这里高寒辽阔,云天浩荡、河湖星布。脚下,是层层冻土与湿地;天空中,是飘忽的高原云团与稀薄的大气。在中国科学院西北生态环境资源研究院若尔盖高原湿地生态系统研究站,有一位女科学家,正用她的足迹和心血,为这片高地绘制气象与生态的时代画卷。孟宪红,这个名字在气象学界与生态研究领域渐渐被越来越多人的熟识。自2002年步入高原,她在风沙雪雨中坚守了二十余载,以女性特有的细腻与坚韧,记录下寒旱区陆面过程观测的一个个鲜活瞬间,也以科学的理性思辨与时代责任感,见证着区域气候变化和黄河源头的生态变迁,解读着地球上最为极端和脆弱的生态密码。她的人生经历与学术历程,既映照了西部科学家的坚韧,也见证了当代中国女性在科技领域的深耕与超越。人生选择的分岔口与西部结缘2002年的春天,孟宪红即将从成都信息工程学院本科毕业,如许多同龄人,她面临着人生的第一个重要抉择。彼时的中国,东南沿海经济发展势头正盛,大多数学子渴望奔赴城市与沿海,追求更为优越的职业和生活条件。然而,孟宪红却做了一个与众不同的决定——前往祖国的大西北,到中国科学院寒区旱区环境与工程研究所(该所于2016年与中国科学院油气资源研究中心、文献情报中心整合为中国科学院西北生态环境资源研究院)继续求学深造。回忆起这个转折点,孟宪红说:“也许是骨子里对自然和探索的热爱,也许是青年时代不自觉的一种责任感,最终让我选择这里。”时隔多年,当她再度审视自己的道路时,已不再有年轻时的片刻犹疑,更多的是深深的认同和感恩。20多年来,她的人生几乎全部交付给了西部——学业、工作、生活、成长都与这片土地深深交融。这里,是她科学梦想的起点,也是信念与坚守的归宿。当年的中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,集聚了一大批志向高远、胸怀家国的科学家。从高原大气物理、冰川冻土、沙漠生态到寒区水文,在全国乃至全球寒旱区气候与生态环境研究领域都颇具影响。孟宪红得益于一位经验丰富、理论与实务兼备的导师吕世华研究员,由此开启了属于她自己的科学探索之路。初到兰州,城市印象并不如外界刻板印象中的“黄沙弥漫、尘土飞扬”。实际上,兰州有着湛蓝的天空和壮丽的黄河两岸,即便偶有风沙天气,也难掩其大气磅礴的地域特色,更让她感受到家的归属感。是这个氛围团结、充满科研激情的集体,让她最终决定扎根于西部,并开始逐步体会到这份选择的独特意义。科研路径上的探索与磨砺回顾自己的成长轨迹,孟宪红坦言或许没什么“传奇”,不过是踏实地“在导师和前辈们的带领下,从野外观测一步步做起”。在学业初期,孟宪红便被导师引入“野外观测—卫星遥感—数值模拟”三位一体的科研模式。导师给她的建议是:“理论和模型再完美,也离不开野外观测支撑;观测数据是检验模型、揭示规律的钥匙,而遥感技术则为我们提供了区域和全球尺度的监控与分析。”这套思路深深影响了孟宪红后来的学术发展。从事科研工作以来,她几乎每年都要深入西北内陆的荒漠和高原,参与各类野外调查和实验站建设。野外工作远比课堂学习与实验室操纵要艰苦许多。背着几十斤重的仪器设备,行走在湿地、冻土、草甸、沙漠的荒凉地带,忍受高原缺氧与昼夜温差的考验。一次看似普通的土壤采样,需要挖坑、分层、分样,分析各层土壤的含水率、热力学性质与生态关联。不同环境下的对照实验,往往需要日夜守候,随时应对设备损坏、气候恶变,甚至野外的不明动植物骚扰。然而正是这一点一滴的野外数据观测与研究的积累,使得孟宪红的科学研究厚积薄发。她将来自现场的原始观测数据与现代遥感技术结合,再输入到先进的数值模型中,建立起真实可信的地表能量与物质交换过程模拟。这种方法不仅丰富了学科内的研究手段,也为干旱区陆气相互作用、寒区水循环、极端气候响应等一系列热点问题提供了实证支撑。2007年,孟宪红博士毕业,并很快获得了澳大利亚悉尼新南威尔士大学的博士后职位。她带着“野外观测—卫星遥感—数值模拟”三位一体的科研模式,继续开展对极端干旱过程的研究。在那里,她敏锐地发现全球极端干旱时期,地表植被的响应存在复杂反馈效应——有时能缓解干旱,有时却可能加剧甚或引发新的环境问题。她的发现得到了国际同行的认可与引用,逐渐在年轻一代的科学家中崭露头角。这一阶段,孟宪红深刻意识到,基础观测、模型模拟与遥感分析并不是孤立的“工具箱”,而是一种科学哲学的融合,是理解地球系统复杂性的钥匙。自那以后,无论是国内外野外考察,还是立项科研攻关,她始终坚持这种系统整合、跨界融合的科研路径。青藏高原上的科技坚守2011年,孟宪红完成博士后研究选择回国。经过多年国外工作与学习的历练,她更加坚定了对中国科学发展的信心,也清楚“世界屋脊”青藏高原的科研价值。青藏高原是亚洲水塔,是亚洲多条重要河流的发源地,涵盖着丰富的生态系统和独特的多圈层相互作用。黄河源区位于青藏高原东北部,是整个黄河水量补给和生态安全的关键区域。上世纪90年代,黄河下游曾连续数年发生断流,引发全社会的极大关注。由于源区特殊的自然环境和观测资料的短缺,地表过程的细致机理和模型参数长期被简化甚至忽略,严重制约了气候模型和流域管理的科学决策。只有在青藏高原建立完善的观测网络,掌握基础数据,才能推进这一领域的根本突破。2005年,孟宪红的导师吕世华率先在黄河源关键水源涵养区玛曲建设了草地陆面过程定位监测点。2017年以来,孟宪红带领团队加快建设了黄河上游和源区的综合观测体系。从多年冻土、积雪、湖泊、草地到沼泽湿地,再到夏季短暂裸露的高原荒漠,涵盖了整个源区最典型、最复杂的地表下垫面。每一个观测点的选址、建设、运行、监控都凝聚着大量艰辛和汗水。据孟宪红回忆,有一年端午节,团队正在若尔盖高原湿地站进行土壤剖面钻探。高原的天气变幻莫测,刚刚还是阳光明媚,几小时后便风雪交加,道路泥泞,气温骤降至近零度。设备、样品、队员的安全都遭受严峻考验。每到此时,她总是勇于担当,既是学术的引领者,更是守护团队的“主心骨”。作为若尔盖高原湿地生态系统研究站站长,孟宪红主持完善了全天候、分布式、多要素的水—土—气—生观测体系。包括湿地水文过程、地气交换、植被动态和生态恢复等,为分析气候变化、极端事件预警、流域生态安全等重大问题提供了基础数据。她曾自豪地介绍:“我们这里建成了黄河源区观测最丰富、机制最清晰、数据最完整的台站网络。在若尔盖高原上,正用实际行动为中国乃至全球的气候生态环境研究添砖加瓦。”不仅如此,随着气象灾害频发、气候变化加剧,台站数据逐步服务于地方政府的基础监测、灾害预警与防控体系,为区域的可持续发展提供给了第一手资料和科学决策依据。女性、家庭与学术的多重角色外人只看到一位女性科学家在男多女少的科学圈中破土而出,却难知其中压力与辛苦。对于女性尤其是母性身份,孟宪红有不得已的现实考量。她有两个孩子,在最忙碌的岁月里,常常是晚上孩子入睡后才有大块的时间查阅文献、整理数据、撰写课题申请。很多年,她几乎不怎么休假,每年还要带队野外观测和台站例行维护,既要管理项目进展、团队协作,还要协调家庭与亲情。她习惯性地在清晨早起投入到一天的工作中。对于外人劝她“多休息,多关心自己”,她反倒坦然:“身在科研一线,科学研究的乐趣让人忘却疲惫。”与此同时,她深知女性科学家在团队中能发挥许多不可替代的作用。她重视沟通、协作、团队责任感,并乐于关心团队年轻人的成长。带领学生野外实地考察时,她总会细致叮嘱安全防护,并主动做起技术规范、数据记录、样品处理的“现场教学”。在团队管理中,她平等对待每一位成员,真诚给予机会、鼓励创新,也为团队的多元文化建设和性别平等树立了正向示范。在不同的学术舞台和国际交流场合,孟宪红多次被问及“女性在科学中的特殊意义”。她坦言:“独立、智慧、坚韧、进取,这些词用在女性身上一点都不过分。科学是一个需要理性、耐心、细致以及团队协作的工作,女性这些特质可以成为团队创新与突破的重要加分项。”正因为这份坚守与韧性,孟宪红先后荣获“中国科学院年度感动人物”“中国科学院三八红旗手”“甘肃省优秀专家”等荣誉,也成为许多年轻女性科学家的榜样。在中国科学院妇工委的各类活动中,她不仅分享自己的科研体会,也鼓励更多女性发挥专业、投身科研与社会建设,继承科学奋斗精神。从学科创新到社会服务扎根寒旱区二十余载,孟宪红深知自己的研究不仅是“学问”,更要服务于国家战略与地方发展。她将自己的研究与“三江源国家公园”“黄河流域生态保护与高质量发展”等国家重大需求结合,为青藏高原生态安全和区域可持续发展贡献智慧。“近年来,我和团队成员持续在黄河源区与上游流域,建成了一套涵盖多年冻土、积雪、湖泊、草地、湿地与冰川的综合观测体系。在这里,气候变化引发的生态响应、流域水文变化、极端气候事件预警等,是区域乃至国家关切的头等大事。”孟宪红介绍,团队的野外实践和数据积累,逐步转化为政府决策和流域管理的信息基础。她们与地方政府、气象水文部门紧密合作,实现台站数据的实时共享与预警联动。她还主持国家自然科学基金杰出青年基金、优秀青年基金、重点项目等,主导寒旱区典型下垫面过程机理与模拟以及区域生态水文—气候耦合的系列研究。作为Future Earth-iLEAPS、GEWEX-GLASS等国际学术组织的委员,她与国际团队合作推进寒旱区陆面过程与气候变化的交叉研究,不断提升中国科学家的国际影响力。为年轻科研人员和学生指导课题时,她一再强调科学研究要立足国家发展需求,并善于将个人兴趣与社会责任结合:“如果只做小问题,或是与现实脱节,科研成果就难以落地见效。要多思考科学的社会意义和长远价值。”她带领的团队承担了多项重大科研任务,在高原气象灾害预警、气候变化影响评价和生态修复机制等领域取得了明显突破,为地方经济社会发展和生态文明建设提供了专业支撑。由此,孟宪红的“科学理想”与“国家大业”一以贯之。这不仅体现在她个人的学术成就上,也隐含于她带领团队的人才培养、科研成果转化以及参与地方与国家战略中的贡献。一名科技工作者的责任与梦想回顾孟宪红这些年的科研经历,既有充实的收获,也充满未知的惊喜与挑战。从学生时代步入西部科研一线,从一名年轻研究生成长为学科带头人,再到承担国家重大任务,这一切都非一蹴而就。她坦言,这一路走来,既有前辈榜样的言传身教,也离不开团队的集体努力和家庭的默默支持。在她看来,中国科学院西北生态环境资源研究院的“实验室——台站一体化”模式,是她和无数同行不断探索进步的重要支撑。院所历代科学家——从施雅风、高由禧、朱震达,到秦大河、程国栋、赖远明、冯起,历经数十年坚守与创新,不仅在专业领域打下世界级基础,也为后来者指明了科研的方向。孟宪红经常引用华罗庚先生的话:“科学成就是由一点一滴积累起来的,唯有长期集聚,才能汇成大海。”她深信,科学的积累没有捷径,唯有笃行不怠地坚守岗位、守护好每一次观测数据、每一次研究细节,才配得上这份信任与使命。面对新时代生态环境保护和科技创新的新形势,孟宪红说:“青藏高原、三江源、若尔盖,乃至整个黄河流域都正迎来生态保护与高质量发展的春天。中国作为气候变化大国、生态环境大国,我们的责任比以往任何时候都更重要。科学家要以国家为己任,既要敢于挑战技术‘无人区’,也要用敬畏与谦卑之心对待自然、对待科研。”近年来,随着全球气候变化的加剧,新技术、新领域的不断涌现,孟宪红在承担学科创新、国际合作、人才培养等多重任务的同时,也在不断提升自身与团队的学科交叉与协作能力。她坦言,在信息与学科极速融合的时代背景下,未来中国西部的生态环境科研领域正处于前所未有的历史机遇期。而她本人,则继续坚守在若尔盖、青藏高原,不断拓展,从未有一刻松懈与懈怠。她说:“我在这里,守望这一片蔚蓝天空与黄河源头的土地,为中国的生态文明建设和气候变化应对,做出属于自己的微小而坚定的努力。”孟宪红的科研经历,是中国大批西部科研工作者坚守与进取的缩影。她用数十年如一日的默默奉献,在恶劣自然环境中积累科研数据、创造学术成果;她在野外观测、科学研究、团队建设、社会服务等多个角色中勇于担当。她以女性的细腻和坚韧,挑战学术高地;以科学家的责任和担当,回应时代呼唤。她的故事还在延续,既是地处“世界屋脊”的中国科技工作者的群像写照,也是千百万追寻绿色中国、守护地球未来的科研人共同的心路历程。在创新驱动国家发展的今天,这样的坚守和信念,注定将在中国绿色复苏的气候治理事业中,熠熠生辉,闪耀久远。

-

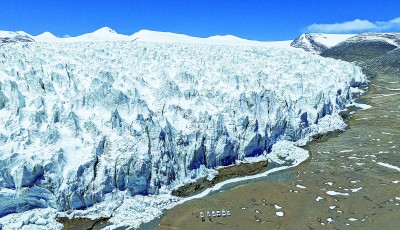

共同守护地球的“白色宝藏”

作者:王飞腾(中国科学院西北生态环境资源研究院研究员)冰川,作为地球上壮丽的景观,不仅构成了全球最大的淡水储备库之一,同时也是地球气候系统和水文循环的重要调节因子。它们在维系生态系统稳定、保障农业灌溉与饮用水供应方面,发挥着至关重要的作用。这一变化不仅吸引了全球科学界对气候变化影响机制的持续关注,也引发了各国政府、国际组织与公众对水资源可持续性、生物多样性保护以及气候适应战略的广泛讨论。今年是国际冰川保护年,全社会应更加重视冰川所承载的环境、社会与经济多重价值。自2000年以来的短短23年间,全球超过21.5万条冰川每年平均损失达2730亿吨的冰,而在2012年至2023年间,这一损失速度相较前10年加快了约36%。未来趋势同样令人担忧,预计到2100年,在不同升温情景下全球将有49%±9%至83%±7%的冰川消失。全球冰川退缩正对全球生态与人类社会构成多重威胁,例如冰川持续退缩将导致径流减少、水资源短缺。同时,冰川消融将改变全球水循环,扰乱气候系统与季风格局,并通过大量淡水注入海洋,加剧海平面上升,威胁低洼沿海生态与人类栖居环境。因此,冰川的快速退缩已成为气候危机最直观且最具警示意义的表现之一,其带来的连锁效应正在深刻重塑区域环境格局与社会经济结构。中国是中低纬度山地冰川分布最广的国家之一。作为我国最早从事冰川研究工作的科研单位,中国科学院西北研究院曾于2002年、2014年分别完成了第一次和第二次中国冰川编目。2025年,完成了第三次中国冰川编目工作。根据第三次中国冰川编目,2020年前后中国最新冰川面积约为4.6万平方千米。中国冰川消融在总体趋势上与全球一致,最近十余年我国冰川已进入快速退缩阶段,但在区域分布、气候响应与影响机制上呈现独特特征。首先,地处中低纬度的高海拔地形使中国冰川对气候变化尤为敏感,虽海拔较高但温度较全球平均上升更快,尤其在青藏高原地区。其次,中国冰川大都以小冰川为主,小冰川在面对气候变暖时尤为脆弱。再次,部分冰川区受交通基础设施建设、旅游开发及大气污染影响,出现了冰面黑炭、尘埃等物质沉积,降低了反照率,增强了地表吸热效应,进一步加快了融化过程。面对冰川加速消融带来的潜在风险,中国近年来不断完善冰川保护政策体系,加强立法引导与区域实践。2023年青藏高原生态保护法正式出台,要求将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线,对重要雪山冰川实施封禁保护。在地方层面,多个冰川富集地区也启动了具体保护行动。例如,西藏自治区出台《西藏自治区冰川保护条例》,将冰川保护工作纳入国民经济和社会发展规划;新疆维吾尔自治区设立了乌鲁木齐河源冰川国家级自然保护区,力争在较短时间内使区域生态环境得到有效保护;青海省则通过建设三江源国家公园,强化了对源区冰川与水生态系统的一体化保护。在政策制度不断完善的同时,中国科研团队也在冰川保护领域持续推进基础研究与技术创新,为政策执行与生态恢复提供科技支撑。中国科学院西北生态环境资源研究院冰川保护团队基于地球工程原理率先开展主动干预冰川保护实验研究。具体而言,2019年该团队于阿尔泰山木斯岛冰川开展了为期一周的人工增雪减缓冰川消融实验,实验减缓了54%的冰川消融。为进一步探索创新性的冰川保护手段,冰川保护团队借鉴国外经验,开展人工覆盖高反射性隔热材料的实验研究。自2020年起,团队先后在天山乌鲁木齐河源1号冰川、木扎尔特冰川、祁连山摆浪河21号冰川,以及横断山达古17号冰川进行实验,旨在降低冰川表面对太阳辐射的吸收,减缓冰雪融化速率,延缓冰川退缩。实验采用了多种高反射性材料,包括特殊织物和环保涂层。初步结果表明,这些材料能够显著提升冰面的反照率,使覆盖区域的消融量减少35%~70%。在面对气候变化和冰川快速退缩带来的全球性挑战时,仅靠国家政策和科技支撑远远不够。加强公众参与、动员社会组织、推动全社会形成生态文明共识,是构建多元共治冰川保护机制的关键路径。首先,加强公众认知普及,构建冰川保护的社会共识。在基础教育中增设冰川与气候变化专题内容,结合地理课程,让青少年从小理解冰川与生态的关系;制作和推广高质量纪录片、短视频、可视化图文等内容,借助新媒体平台增强信息的可达性与影响力;支持高校、环保组织开设“公众科学家”项目,让非专业人群以志愿者身份参与冰川观测、保护、记录等活动,提升社会参与感。其次,规范生态旅游行为,构建绿色消费引导机制。明确游客禁止事项、路线限制、限流制度等,避免“打卡式”旅游带来生态负担;发动公众参与冰川周边清洁志愿活动,并通过碳积分奖励机制鼓励绿色出行方式;设置主题科普站、互动展示墙,增强游客的环境教育体验,从“被动观看”转变为“主动守护”。再次,在引导公众参与时,也应重视文化与情感动员。冰川是地球最古老的记忆,许多民族将其视为神圣的存在,承载着人与自然的情感连接。可以通过影像、文学、摄影等形式讲述人与冰川共存的故事,发起“为未来而写”的冰川信件、影像征集活动,让公众用自己的方式表达对冰川的关注与守护意愿。尽管近年来中国在冰川保护领域取得了阶段性进展,但面对气候变暖持续加剧的现实,我们还需要不断提高科学监测能力,不断创新冰川保护措施,提高公众的保护意识和参与度。冰川保护是全球性生态挑战,跨越国界、山系和民族,亟须构建更加紧密的国际协作框架,加强冰川数据开放共享,倡导建立全球冰川生态补偿机制与跨境协作机制,共同应对冰川消融对水安全、生物多样性和文化遗产的影响。《光明日报》(2025年05月27日 07版)来源:光明网-《光明日报》

-

【光明日报】保护冰川,刻不容缓

光明日报记者 王雯静 万玛加西藏那曲市羌塘无人区内的藏色岗日冰川。新华社发 “此刻,数以百计的气球腾空而起,就像地球上的冰川一样,正在以肉眼可见的速度加速消融。”今年3月,一场名为“让冰川退烧”的倡议行动在达古冰川景区举行,来自科研、环保等领域的代表共同放飞手中象征全球濒危冰川的气球,以实际行动呼吁更多人关注气候变化。 随着气候逐年变暖,世界各地冰川正处于严重的健康危机之中,以前所未有的速度消融,英国《自然》杂志近期发表的最新研究显示,2000年至2023年间,全球冰川物质减少了约5%,约为6.542万亿吨。 为提高人们对冰川在气候系统和水文循环中重要作用以及冰川快速融化影响的认识,2022年,联合国大会通过决议,宣布2025年为国际冰川保护年,并自2025年起,将每年的3月21日定为世界冰川日。为何近几十年冰川退缩加剧?面对逐渐消失的冰川,人类应当采取怎样的行动?对此,记者走进冰冻圈,听常年与“冰”打交道的他们讲述冰川的故事。科考团队用直升机将科考物资运往海拔6100米的冰原,以进行冰芯钻取工作。新华社发 冰川变化直接关系水资源安全 冰川是由固态降水积累、演化形成的流动冰体。据世界气象组织公布的数据,全球现代冰川(包括冰盖和山地冰川)总面积约为1480万平方公里,占地球陆地面积的10%左右,储备着全球约70%的淡水资源,冰川的融化和积累过程对全球水循环起着关键的调节作用。 以青藏高原为核心的“第三极”,是除全球南北极之外最大的冰川分布区。孕育了长江、黄河、澜沧江(湄公河)、雅鲁藏布江等10多条亚洲地区的重要河流,被称为“亚洲水塔”。 有冰川学家形象地将冰川比作“水龙头”,在不同的时间开开关关,冬季将降水以冰雪的方式冷冻储存起来,到了缺水的春季和早夏,覆盖在山脉上的雪毯开始融化,有序稳定地汇入河流,滋养周边及下游广大区域,为河流提供稳定水源。 祁连山“七一冰川”,是中国学者发现并命名的第一条冰川,最初研究它就是为了“找水”。20世纪50年代,为解决制约河西走廊农业发展的水资源短缺问题,中国科学院成立高山冰雪利用研究队,大规模开展祁连山冰川考察。 “水是人类生存发展的基础,冰川正是水的核心。能不能把祁连山上的冰雪利用起来?当时的冰川考察是为以后开展融冰化雪、增加河西走廊灌溉水量创造条件。”中国科学院西北生态环境资源研究院(以下简称“西北研究院”)祁连山冰冻圈与生态环境综合观测研究站站长、研究员秦翔指着地图上的祁连山脉说,“祁连山地处青藏高原东北缘,具有典型的大陆性气候和高原气候特征,是黄河支流大通河水系、河西走廊内流水系和柴达木内流水系的重要补给来源。” 随着全球气温上升,冰川释放出大量冰川融水,是否意味着河西走廊地区能够有更多的水用于经济社会发展?“短期来看,冰川消融能够增加流域径流,但是一旦冰川退缩到某一水平,冰川消融不足以支撑融水进一步上升时,就到了拐点,之后冰川融水会逐渐减少直至消失。”秦翔解释说,“简单来说,如果气候持续不断变暖,未来某一天河流源头的冰川完全消失,降水量减少、气候变干,西北干旱区将会面临区域性水危机。” 冰川消融加速也会带来冰川灾害风险。气候变暖使得冰面河、冰川内部水系快速发育,冰面湖与冰川湖面积不断扩大,改变了冰川的几何形态、物理性质、热力学结构和冰川内部液态水含量,冰川的整体不稳定性持续增强。从青藏高原冰川灾害的统计结果来看,冰湖溃决洪水事件、冰川跃动事件、冰川泥石流事件等均有增加趋势,冰崩则是近期频繁出现的新型冰川灾害。位于长江源区的冬克玛底冰川。光明日报记者 王雯静摄/光明图片 冰川破碎化加重:数量增加,面积减小 西北研究院近日发布了中国第三次冰川编目数据集,与第一次中国冰川编目相比,20世纪60年代至2020年间,中国冰川面积整体减少约26%。与第二次中国冰川编目相比,2008年至2020年间,中国冰川面积整体减少约6%,这表明最近十余年中国冰川已进入快速退缩阶段。 “对大众来说,气候变化是个很抽象的概念。相较于其他不易短期内发生变化的地貌单元,冰川的变化最为直观。”西北研究院唐古拉山冰冻圈与环境西藏自治区野外科学观测研究站站长、副研究员何晓波长期驻守在长江源头监测冰川变化,他调出一张遥测对比图向记者展示,“以冬克玛底冰川为例,在过去的30多年里,一条冰川分成了大、小冬克玛底两条冰川,仅2024年,大冬克玛底冰川末端就退缩了15.8米。根据现有观测数据推测,未来其消融趋势将持续,冰体规模将逐步缩小至趋于稳定的临界状态。” 数据显示,60年间,中国约有7000条小冰川完全消失。但从冰川总条数来看,第三次冰川编目中冰川数量不降反增。这说明在气候变化影响下,有相当数量的冰川像冬克玛底冰川一样,退缩分解成两条甚至更多条小冰川,“分家”后的小冰川对气候变化更为敏感,消融速度会更快。 “冰川的前进或者后退,主要看两个参数,一个是温度上升后消融的量,一个是补给的量,只有当冰川的补给量比融化量多的时候,冰川才会前进。”何晓波告诉记者,“在一定时间内冰川积累与消融的差值,我们叫作冰川物质平衡,这是衡量冰川健康与否的核心指标。” 研究表明,我国冰川整体处在退缩状态,但退缩的速率不尽相同。“每条冰川都有独特的性格,所处区域的气候环境决定了单条冰川在形成条件、物理特征和对气候变化的响应上,存在显著差异。”中国科学院青藏高原研究所慕士塔格西风带环境综合观测研究站站长、研究员杨威说,“处在季风区的藏东南地区冰川是海洋性冰川,冰温较高,冰川运动速度快,冰量亏损及面积退缩幅度较大,对气候变化的反应敏感。处在西风区的慕士塔格地区则截然相反,属于大陆性冰川。”杨威进一步解释,“这类冰川远离海洋,冰温常年低于冰点,运动速度极慢,冰川退缩幅度也相对较小,部分冰川甚至出现前进,表现出微弱的物质盈余。” 冰川退缩后对周边地区生态环境的影响也存在空间差异。“唐古拉山地区变暖的同时,也在变干。近30年监测表明,该区域气候暖化速率高于青藏高原平均水平,冰川储量的年际波动与冻土退化导致的土壤持水能力衰减,使区域高寒沼泽湿地生态系统出现显著退化态势,这些变化不仅对本地生态系统产生影响,还给下游区域的水资源利用和管理带来新的挑战。”何晓波表达了自己的担忧。在绒布冰川,科考队员测量冰厚。中国科学院西北生态环境资源研究院唐古拉山站供图 “冰川不冷,它有生命” 从2006年起,兰州大学石羊河站研究团队便在祁连山持续开展气象、冰川和生态环境变化观测。“从流域尺度来看,我国部分冰川覆盖率、以小冰川为主的流域,‘先增后减’的冰川融水径流量拐点已经或即将出现,祁连山的石羊河流域是典型代表。”在兰州大学资源环境学院教授曹泊看来,“冰川是活的,它是动的,是有生命的。” “每次冰川考察,我都能感受到冰川在退缩。最直观的感受是,爬冰川一年比一年累,因为冰川末端在后退,我们需要走更远的路才能到达末端,那里的融水声非常大。”曹泊介绍说,“实际上,石羊河上游冰川已经剩得不多了,能融的冰越来越少,冰川融水的协调作用愈发减弱,这意味着干旱与洪涝发生的频率和强度都会增加。” 当冰川消融的拐点出现,越来越多的冰川消失,人类应当采取怎样的行动保护冰川,实现可持续发展? “全球冰川消融的大趋势无法逆转,冰川保护最关键的核心措施,就是减少温室气体排放,控制全球增温。”这是冰川学家的共识。面对冰川消融的严峻形势,2024年8月,联合国大会宣布2025年—2034年为“冰冻圈科学行动十年”,旨在从冰冻圈变化监测、数据规范和共享、影响的量化分析、应对保护等全链条推进冰川保护。 科学技术发展为冰川保护提供了更多解法。2004年以来,每到春末夏初,瑞士科学家将白色的防水油布盖在阿尔卑斯山的冰川上,初秋时再把油布摘掉,通过这样的方法,能够在一定程度上减缓冰雪消融速度。我国科学家还研发出冰川“防晒技术”——在冰雪表面覆盖一层隔热反光材料,减少冰川对热量的吸收。 “针对小规模、商业价值高的重点区域冰川,可通过人工增雪、覆盖特殊材料等方式适度干预,减缓冰川的消融速度。”杨威认为,除了保护措施,开展持续高质量的冰川监测同样重要。“对不同地区、不同海拔的代表性冰川进行观测,能够帮助我们更准确地把握冰川的变化过程和变化幅度,在监测数据基础上预测冰川未来的变化。冰川融水的拐点何时出现?冰的热力学性质和动力学性质发生改变后,可能会带来怎样的次生灾害?目前的研究还不足以回答这些问题。” 何晓波团队将冬克玛底冰川监测“武装到了牙齿”,从5300米到5800米,每100米一个梯度,水文气象站、激光雷达……2024年夏天,何晓波和团队尝试使用无人机搭载非接触探地雷达,探测冰川厚度。“我们希望将冬克玛底冰川作为参考性冰川,通过更精准、更自动化的监测,研究它的消融机理,这里的监测做好了,就可以推行到其他冰川研究上。”他表示。 针对长江源区冰川消融带来的高寒草甸退化问题,何晓波建议建立草原保护奖补机制,实施核心区域禁牧补助和草畜平衡。他谈道:“科考站可通过集成遥感反演、地面传感器网络与生态模型,动态评估草场生产力、植被覆盖度、土壤墒情等关键参数,精准测算不同季节与区域的草场理论载畜量,为制定差异化放牧管理方案提供科学依据。” 曹泊关注的则是工程建设对冰川的影响。“机械振动有加剧冰川不稳定的可能,施工产生的粉尘和黑炭沉降会降低冰川表面反照率,加速吸热融化,此外工程活动释放的热量可能导致局部气温上升……作为冰川研究者,我们需要通过科学监测,研判各类风险,在保障人类社会发展的同时守好‘亚洲水塔’。”他说。 对普通大众而言,如何能够参与到保护冰川的行动中来?“节能减排、节约用水、保护环境,如果大家都能做到绿色生活,就能为冰川多争取到一点‘生存时间’。保护冰川需要从根本上认识人与自然和谐相处的关系。”秦翔表示,“这是一个漫长的过程,每个人都要为之付出努力。” 《光明日报》(2025年05月27日 07版)

-

Cold Fix: Inside China’s Audacious Effort to Save a Dying Glacier

SICHUAN, Southwest China — Glacier scientist Wang Feiteng has run the numbers, tracked the symptoms, and watched an ice sheet the size of 56 football fields shrink, year after year.Everything points to one outcome: without urgent intervention, the Dagu Glacier will be gone by 2029.“It’s like a patient with terminal cancer. No one can stop the inevitable,” the 45-year-old scientist from the Chinese Academy of Sciences, in Beijing, admits. “But as the doctor, can you just walk away?”So he returns each year to the mountain in an act of stubborn defiance: wrapping parts of the glacier in white, heat-reflective fabric; spraying artificial snow into thinning air; trying techniques borrowed from ski resorts and Olympic venues — anything that might slow the melt long enough to matter.“With the limited funding and resources, we can’t treat every patient,” says Wang, who helped develop artificial snow systems for the 2022 Beijing Winter Olympics and now leads China’s most visible glacier project.“Dagu Glacier is one of the most famous. We treat it in the hope that it might create a ripple effect,” he says.Wang Feiteng at work atop a mountain. Courtesy of Wang FeitengSitting on the eastern edge of the Qinghai-Tibet Plateau, Dagu ranks among the world’s lowest-elevation mountain glaciers, and among the most vulnerable of China’s 69,000.The country holds roughly one-tenth of the world’s total glacier mass — yet between 2008 and 2020, its total glacier area shrank by 6%. Last year, Dagu became the only glacier in China added to the Global Glacier Casualty List, a UNESCO-backed project that identifies ice masses on the brink of disappearance.That designation helped turn Dagu into a focal point for scientists. This past March, more than a hundred glacier researchers gathered for the Dagu Glacier International Academic Summit Forum near the mountain to share field reports, experiments, and a hard consensus: glaciers can’t be saved from melting — only slowed.Most glacier research still focuses on how fast glaciers are shrinking, how much ice has vanished, and what dangers may follow. Some warn of floods and collapses, others stress what’s already lost.A scientist presents research on the shrinking Rongbuk Glacier in Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneA presentation at the Dagu Glacier Forum calls for urgent action to protect glaciers, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneThe only real solution, scientists admit, lies in reducing carbon emissions, a global task beyond the reach of any single project.Still, Wang and his team keep going. Their experimental methods rely on machines, materials, and electricity — all costly, and always in short supply. Dagu is one of the few glaciers where such efforts are even possible, thanks to tourist infrastructure and local funding.For the moment, the white blankets and artificial snow are all they have, and there’s no clear next step. But Wang believes even a failed attempt is better than doing nothing.“We’re just a few dozen scientists,” he says. “But if our work makes people care about glaciers, then it’s worth it.”The visibly melting Dagu Glacier in Sichuan province. Xu Hui/The PaperVanishing pointOn the slopes below, the signs of stress were visible well before the scientists arrived.For Legden, a 48-year-old Tibetan herder, the shorter winters once seemed like good news. The grass came sooner, his yaks fattened more easily, and life felt a little less harsh. “Nowadays, we don’t even wear those thick winter coats anymore,” he says.But he knows better now. “Obviously, it’s because of climate warming,” he adds in thickly accented Mandarin, using a phrase he picked up from the researchers who now pass through his village to study Dagu Glacier.The glacier’s name comes from Tibetan and means “the glacier in the deep valley.” But Legden still remembers when it was simply called Snow Mountain — one of thousands of nameless peaks once draped in white.Legden (center), a Tibetan herder turned scenic area worker, at the Dagu Glacier Scenic Area, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneUnlike the towering continental ice sheets of Antarctica or Greenland, Dagu is an alpine glacier. It begins high in the Hengduan mountain range, where compacted snow stretches down like a ribbon of ice.“When people studied it more closely, they identified it as a glacier. There were even photos — it was magnificent,” Legden recalls. “But in recent years, the ice has been melting faster and faster.”When scientists later confirmed that Dagu could vanish within a decade, it left Legden and others in the village with a quiet unease. “We didn’t want it to be true,” he says.But the more Dagu retreats, the more people come to see it. Since 2007, over a million tourists, both foreign and domestic, have made the trip, chasing snow, altitude, and the chance to witness something that might soon be gone.The influx has transformed the local economy and brought rare visibility to a remote corner of Sichuan province. It also made Dagu one of the few glaciers in China with the roads, cable cars, and electricity needed to support scientific expeditions — including Wang’s experimental efforts to slow the melt.Before the tourism boom, Legden’s village lived off the land — herding yaks, collecting caterpillar fungus, and digging for fritillaria roots used in traditional Chinese medicine.That began to change in the early 2000s, when the Dagu Glacier Scenic Area was approved for development. By 2007, tourists had begun to arrive, and most locals picked up second jobs. For Legden, that meant patrolling the mountain, collecting litter, and watching for fires.The cable car at the Dagu Glacier Scenic Area, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneToday, he and his son both work for the scenic area. His wife stays home with the cattle. Their daughter is in university, set to graduate this June.One of his newer tasks is helping install infrared cameras across the surrounding reserve. In 2020, one of the cameras he set up captured the first confirmed sighting of a snow leopard, a vulnerable species rarely seen in this part of Sichuan.Through his work, he also began meeting more scientists, picking up unfamiliar terms: glacier, global warming, climate change. At first, they felt abstract, but then the valley began to shift.Last July, days of torrential rain triggered mudslides across Heishui County, a five-hour drive northwest of the provincial capital Chengdu. A month later came an extreme heatwave never experienced before by locals. The glacier’s retreat didn’t cause either, but it no longer felt distant.Yet, the buses keep coming.From Heishui County, a one-hour ride into the mountains, followed by a 15-minute cable car, brings tourists to 4,860 meters — where Dagu Glacier comes into view: fractured, thinned, streaked with rock.Atop a nearby peak, a tour group wandered around in bright Tibetan-style souvenir coats. One couple complained that they’d paid too much just to see a bit of snow.Told that the glacier they were scheduled to visit might disappear within five years, the wife paused, then smiled. “Oh,” she said. “Then I guess we’re getting our money’s worth.”Tourists in Heishui County ahead of the trek to Dagu Glacier, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneBlankets and beliefWith calls to act on climate change gaining little ground with the public, Wang Feiteng turned to other ways of reaching people.“When you mention glaciers, many think of the poles. Or the Alps,” Wang tells Sixth Tone. “If you tell them China has more than 60,000, they’re shocked. ‘China? That many?’”Over time, Wang began building a new vocabulary. He compared glaciers to cancer patients, and rising ice temperatures to a human fever.Previously, he’d even push back when his work was described as “putting a blanket over a glacier,” but now, when schoolchildren visit, he leans into the metaphor — and explains why the blanket matters.But before the metaphor, it was just another wild idea.Borrowing a snow-preservation technique from ski resorts in Austria and Switzerland, Wang brought six rolls of white fabric to Dagu Glacier in 2020. He hoped that by covering part of the ice, he could slow its melt.The principle is simple: Clean, reflective material reflects more sunlight than bare or dirt-covered ice, lowering the glacier’s surface temperature.Wang’s team surveys glacier areas covered with geotextile fabric. Courtesy of Wang’s teamAcross a 500-square-meter test patch on Dagu, Wang’s team laid six rolls of geotextile fabric — a synthetic, breathable material often used in construction and agriculture to regulate heat and moisture.Each time, the team hauls the fabric up in July and unrolls it across the ice. Using drones and surveying tools, they scan the surface and set baseline measurements. By late August, they return to check for wind damage or shifting. And come October, they gather data to see whether the glacier held its ground.They found that the covered ice lost 34% less volume than nearby exposed sections. Even a year after the fabric was removed, the patch melted 15% slower, owing to the extra ice it had retained.In 2022, Wang took the same approach to glaciers in the Tian Mountains, located in Kyrgyzstan and China’s northwestern Xinjiang Uyghur Autonomous Region, with similarly promising results. That year, materials scientist Zhu Bin from Nanjing University refined the method further, replacing geotextile with a thin, highly reflective nanofilm. In a 200-meter test zone, it cut the melt rate by more than threefold.“Many people say my research isn’t technical enough. I used to feel a bit wronged by that,” says Wang. “But I did what others were thinking about, talking about, but never really tried.”Wang’s team takes measurements on the glacier. Courtesy of Xie YidaIn 2016, Wang was part of the team tasked with producing artificial snow for the 2022 Beijing Winter Olympics — a high-pressure assignment in a dry, low-snow region where natural snowfall couldn’t be counted on.At the time, few in China had experience with snowmaking. Wang, already a glacier specialist with years of fieldwork behind him, became one of the first to apply that knowledge at scale.Last year, he brought that expertise to Dagu Glacier. Field trials and model simulations suggested that, under the right conditions, artificial snow could help the glacier recover some mass.In September, his team hauled a small snowmaking machine to the mountaintop and sprayed a bare patch of ice. But with temperatures hovering around 30 degrees Celsius, it was too warm for real snow to form.An artificial snow machine used by Wang’s team atop Dagu Glacier, Sept. 4, 2024. Xu Hui/The PaperThe experiment briefly went viral online. For a moment, it looked like someone had found a way to stop the melt.Wang knew better: the science might work, but the costs don’t. The fabric, the machines, the power — all of it adds up. And scaling the method to China’s tens of thousands of glaciers is another matter entirely.Dagu is, in many ways, an outlier. Most glaciers in China are remote and difficult to reach. But Dagu sits at the center of a built-up tourist site, with electricity and year-round access to water. That infrastructure makes experimentation possible.So does the funding: the blanket and snowmaking trials have been paid for almost entirely by tourism revenue.But it’s a fragile trade-off. Tourism brings in money now, with the local government estimating that future annual revenue could reach 40 million yuan ($5.5 million) — only if the ice doesn’t vanish first.And while geotextile fabric is cheap, it’s only modestly effective. Nanofilm works better, but at 350 yuan per square meter, covering even a double duvet’s worth of glacier costs more than 1,600 yuan. To blanket the glacier fully would take 140 million yuan a year. Artificial snow, under ideal conditions, would add another 30 million.Footage shows researchers unrolling geotextile fabric atop Dagu Glacier as part of efforts to slow its melting. Courtesy of Wang’s teamFor the local government, the glacier is still the main draw. So this past March, the day after the academic forum, local tourism officials met with scientists behind closed doors.The meeting felt less like a strategy session than a last-ditch consultation. Scientists laid out a string of proposals: smarter monitoring systems, restricted access zones, core drilling to preserve data, a volunteer program, even letting tourists “adopt” parts of the glacier — a nod to popular carbon offset schemes like the Alibaba-backed Ant Forest, in which Alipay users are gifted points for low-carbon behaviors that can then be converted into real trees planted by the company.But the biggest questions remained unanswered: Would any of it work? And who would pay for it?Some local officials have also begun rethinking how they present the glacier to the public. Instead of hiding its decline, they’re now considering whether its vulnerability could become the draw.“I used to worry that talking about ‘glacier protection’ would scare off visitors,” explains Wang Gang, director of the Dagu Glacier Management Bureau. “That it would mean cutting back development. But after hearing the experts, I realized this isn’t just about human activity. It’s climate. It’s bigger than us. And we can’t stop it.”En route to the Dagu Glacier Scenic Area, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneCold truthWang Gang’s epiphany echoed a consensus long familiar to the hundred scientists who gathered at the Dagu Glacier International Academic Summit Forum in March to share research on glacier preservation.“I’ve been here for six years,” says Xie Yida, Wang’s Ph.D. student and the lead author of the papers on glacier blanketing and artificial snowmaking on Dagu. “At first, the research felt exciting. We were doing things no one else had tried. But later, the more I thought about it, the more powerless I felt.”Each of Xie’s papers ends with the same disclaimer: the methods only worked on accessible, well-funded glaciers like Dagu. “In the end,” he admits, “the conclusion is always the same: we need to reduce emissions. We have to rely on a collective sense of responsibility.”Xie Yida, Wang’s Ph.D. student, at the Dagu Glacier, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneA marker noting location and altitude on Dagu Glacier, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneHe often returns to a quote from geologist and vice chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress, Ding Zhongli: “This isn’t about saving the Earth. It’s about saving ourselves.”“Right now, no one really feels it,” Xie said. “Because the melting glaciers haven’t yet threatened the survival of all humanity.”Over the long term, the consequences are enormous.Glaciers store around 70% of the world’s freshwater. By 2100, more than 80% of them could disappear. In China alone, the glaciers in the country’s mountainous west hold the equivalent of four Yangtze Rivers’ worth of water. Their uneven retreat could trigger landslides, floods, and other disasters. Rising seas will push into low-lying coasts, threatening nearly 680 million people worldwide.“It’s incredibly hard for humans to fight nature,” says Xie. “Everyone talks about investing money, but how much money is enough to protect a glacier?”Outside the forum’s formal sessions, glacier researchers spoke about the limits of their work: how hard it was to produce results, how that made funding scarce, and how it drove younger scientists out of the field. Some pointed to global politics — the U.S. withdrawal from the Paris Agreement, and countries blaming each other instead of cutting emissions.“The feeling of powerlessness is the norm,” one said.Scientists watch a presentation at the Dagu Glacier Scenic Area, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneLike many at the forum, Wang had felt it too. So when results proved hard to deliver, and progress harder to scale, he shifted his focus. Raising public awareness, he decided, was a result in itself.“At least I did something,” he says. “And if this experiment can get society to pay attention to glaciers, that’s enough for me.”Still, nothing has stopped the melt.When Wang first began his work, more than 90% of Dagu had already vanished. From 5.3 square kilometers in the 1960s to just 0.0316 in 2024, its ice has splintered into scattered remnants. In the last four years, the terminus retreated by another 20 meters.At a high-altitude observation platform, Xie Yida points toward a snow-covered slope in the distance. “That’s where we’re running the experiment,” he says. From here, nothing is visible.A tourist poses next to a stone reading “Challenge Yourself — 4,860m” at the Dagu Glacier Scenic Area in Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneHe gathers the other scientists for a photo beside a stone etched with the words: Challenge Yourself — 4,860m. Around them, tourists inhale from portable oxygen canisters. Xie doesn’t need one.Before leaving Dagu, scientists attending the forum were handed balloons, each bearing the name of a dying glacier somewhere around the world. Together, they let them go — bright dots rising into the mountain air.After long discussions on how to sound the alarm, they could only hope the message would land.Scientists attending the Dagu Glacier Forum are handed balloons bearing the names of dying glaciers before a symbolic release, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneThe balloons rise into the sky at the close of the Dagu Glacier Forum, Sichuan province, March 2025. Wu Huiyuan/Sixth ToneAdditional reporting: Wu Huiyuan; visuals: Ding Yining; editor: Apurva.(Header image: Wang’s team blankets a section of Dagu Glacier with geotextile fabric to slow melting. Courtesy of Xie Yida)

-

一场罕见的高山冰川坍塌全过程,冰雪移动的过程,如同山体滑坡

一场罕见的高山冰川坍塌全过程,冰雪移动的过程,如同山体滑坡